–°–Ľ–Ķ–≤–į –ĺ—ā –∂–Ķ–Ľ–Ķ–∑–Ĺ–ĺ–Ļ –ī–ĺ—Ä–ĺ–≥–ł –≤–ł–ī–Ĺ—č –ī–≤—É—Ö—ć—ā–į–∂–Ĺ—č–Ķ –ī–ĺ–ľ–į. –≠—ā–į –Ņ–Ķ—Ä–≤–į—Ź —É–Ľ–ł—Ü–į –Ī—č–Ľ–į –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–į –Ė–Ķ–Ľ–Ķ–∑–Ĺ–ĺ–ī–ĺ—Ä–ĺ–∂–Ĺ–ĺ–Ļ ‚Äď –≤–≤–ł–ī—É –ľ–Ķ—Ā—ā–ĺ—Ä–į—Ā–Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–∂–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ł –≤–Ķ–ī–ĺ–ľ—Ā—ā–≤–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ļ –Ņ—Ä–ł–Ĺ–į–ī–Ľ–Ķ–∂–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł. –°–Ķ–≥–ĺ–ī–Ĺ—Ź –ĺ–Ĺ–į –Ĺ–į–∑—č–≤–į–Ķ—ā—Ā—Ź —É–Ľ–ł—Ü–Ķ–Ļ –®–ĺ—ā–į, –į –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ł–Ķ –ī–ĺ–ľ–į —Ā–ĺ—Ö—Ä–į–Ĺ–ł–Ľ–ł—Ā—Ć –ī–ĺ —Ā–ł—Ö –Ņ–ĺ—Ä. –°–Ņ—Ä–į–≤–į, –Ņ–ĺ—Ö–ĺ–∂–Ķ, –≤–ł–ī–Ĺ–Ķ—é—ā—Ā—Ź —Ā—ā—Ä–ĺ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ņ–Ķ—Ä–≤–ĺ–Ļ –°–ĺ–Ī–į—á–Ķ–≤–ļ–ł

–ė–ī–Ķ—Ź –Ņ–ĺ–ī–≥–ĺ—ā–ĺ–≤–ł—ā—Ć —Ā–Ķ—Ä–ł—é –Ņ—É–Ī–Ľ–ł–ļ–į—Ü–ł–Ļ –ĺ –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ł—Ź—Ö –ļ—Ä–į—Ā–Ĺ–ĺ–į—Ä–ľ–Ķ–Ļ—Ā–ļ–ł—Ö —É–Ľ–ł—Ü —Ä–ĺ–ī–ł–Ľ–į—Ā—Ć –ī–į–≤–Ĺ–ĺ –ł —Ā–Ľ—É—á–į–Ļ–Ĺ–ĺ. –ó–į–Ņ–ĺ–Ľ–Ĺ—Ź—Ź –≤–ĺ –≤—Ä–Ķ–ľ—Ź –Ņ–ĺ–ī–Ņ–ł—Ā–Ĺ–ĺ–Ļ –ļ–į–ľ–Ņ–į–Ĺ–ł–ł –į–Ī–ĺ–Ĺ–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ—ā—č, –ľ—č –Ĺ–Ķ–ĺ–∂–ł–ī–į–Ĺ–Ĺ–ĺ –≤—č—Ź—Ā–Ĺ–ł–Ľ–ł —Ā—ā—Ä–į–Ĺ–Ĺ—É—é –≤–Ķ—Č—Ć. –ě–ļ–į–∑–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć, –∂–ł—ā–Ķ–Ľ–ł –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–į —É–Ņ—Ä—Ź–ľ–ĺ –Ĺ–į–∑—č–≤–į—é—ā —É–Ľ–ł—Ü—É –ö. –õ–ł–Ī–ļ–Ĺ–Ķ—Ö—ā–į –Ĺ–į —Ā–≤–ĺ–Ļ –ĺ—Ä–ł–≥–ł–Ĺ–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ –ľ–į–Ĺ–Ķ—Ä. –ú—č –ī–≤–į–∂–ī—č –ĺ–Ī–Ĺ–į—Ä—É–∂–ł–Ľ–ł –≤ —Ā–Ņ–ł—Ā–ļ–į—Ö –ö–į—Ä–Ľ–į –õ–ł–Ī–Ĺ–Ķ—Ö—ā–į, –ī–≤–į–∂–ī—č ‚Äď –ö–į—Ä–Ľ–į –õ–ł–Ī–Ĺ–Ķ–ļ—ā–į, –ĺ–ī–ł–Ĺ —Ä–į–∑ ‚Äď –ö–į—Ä–Ľ–į –õ–ł–Ņ–ļ–ł–Ĺ–į, –ö–į—Ä–Ľ–ĺ-–õ–ł–Ī–Ĺ–Ķ—Ö—ā–į –ł —Ā–ĺ–≤—Ā–Ķ–ľ —É–∂ –Ĺ–Ķ–≤–ĺ–ĺ–Ī—Ä–į–∑–ł–ľ–ĺ–≥–ĺ –ö–į—Ä–Ľ–į–Ľ–ł–Ņ–ļ–Ĺ–Ķ—Ö—ā–į. –í—Ā–Ķ –ö–į—Ä–Ľ—č, —Ä–į–∑—É–ľ–Ķ–Ķ—ā—Ā—Ź, –ĺ–ļ–į–∑–į–Ľ–ł—Ā—Ć –ĺ–ī–Ĺ–ł–ľ –Ľ–ł—Ü–ĺ–ľ ‚Äď –Ĺ–Ķ–ļ–ĺ–≥–ī–į –∑–Ĺ–į–ľ–Ķ–Ĺ–ł—ā—č–ľ –Ĺ–Ķ–ľ–Ķ—Ü–ļ–ł–ľ –ļ–ĺ–ľ–ľ—É–Ĺ–ł—Ā—ā–ĺ–ľ-–ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ĺ–į—Ü–ł–ĺ–Ĺ–į–Ľ–ł—Ā—ā–ĺ–ľ (–≤ —ā–ĺ–ľ —á–ł—Ā–Ľ–Ķ –ł –ĺ–Ī—Ä—É—Ā–Ķ–≤—ą–ł–Ļ –õ–ł–Ņ–ļ–ł–Ĺ).

–Ě–Ķ –Ņ–ĺ–≤–Ķ–∑–Ľ–ĺ –ł —Ā–ĺ—Ä–į—ā–Ĺ–ł—Ü–Ķ –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ—Ā—ā—Ä–į–ī–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ĺ–Ķ–ľ—Ü–į –†–ĺ–∑–Ķ –õ—é–ļ—Ā–Ķ–ľ–Ī—É—Ä–≥. –Ě–Ķ–ļ–ł–Ļ –∂–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–į –Ĺ–į–Ņ–ł—Ā–į–Ľ, —á—ā–ĺ –Ņ—Ä–ĺ–∂–ł–≤–į–Ķ—ā –Ĺ–į —É–Ľ–ł—Ü–Ķ –õ—é–ļ—Ā–Ķ–ľ–Ī—É—Ä–≥–į, –Ņ—Ä–Ķ–≤—Ä–į—ā–ł–≤ —Ä–ĺ–ī–ĺ–Ĺ–į—á–į–Ľ—Ć–Ĺ–ł—Ü—É –ľ–ł—Ä–ĺ–≤–ĺ–≥–ĺ –ļ–ĺ–ľ–ľ—É–Ĺ–ł—Ā—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ī–≤–ł–∂–Ķ–Ĺ–ł—Ź —ā–ĺ –Ľ–ł –≤ –ľ—É–∂—á–ł–Ĺ—É, —ā–ĺ –Ľ–ł –≤ –ľ–ł–Ĺ–ł-–≥–ĺ—Ā—É–ī–į—Ä—Ā—ā–≤–ĺ…

–í—č–≤–ĺ–ī—č –Ĺ–į–Ņ—Ä–ĺ—Ā–ł–Ľ–ł—Ā—Ć —Ā–į–ľ–ł —Ā–ĺ–Ī–ĺ–Ļ. –°–Ķ–≥–ĺ–ī–Ĺ—Ź –ī–į–∂–Ķ —ā—Ä–ł–ī—Ü–į—ā–ł–Ľ–Ķ—ā–Ĺ–ł–ľ –Ľ—é–ī—Ź–ľ —É–∂–Ķ –Ĺ–ł—á–Ķ–≥–ĺ –Ĺ–Ķ –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä—Ź—ā –ļ–ĺ–≥–ī–į-—ā–ĺ –≥—Ä–ĺ–ľ–ļ–ł–Ķ –ł–ľ–Ķ–Ĺ–į. –≠–Ņ–ĺ—Ö–į, —É–≤–Ķ–ļ–ĺ–≤–Ķ—á–ł–≤—ą–į—Ź —Ä–Ķ–≤–ĺ–Ľ—é—Ü–ł–ĺ–Ĺ–Ķ—Ä–ĺ–≤ –≤ –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ł—Ź—Ö –Ĺ–į—ą–ł—Ö —É–Ľ–ł—Ü, –Ņ—Ä–ĺ—ą–Ľ–į. –£–ľ—É –ł —Ā–Ķ—Ä–ī—Ü—É –Ĺ–į—ą–ł—Ö —Ā–ĺ–≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤ –í–Ķ–Ľ–ł–ļ–ĺ–Ķ –ď–Ķ—Ä—Ü–ĺ–≥—Ā—ā–≤–ĺ –õ—é–ļ—Ā–Ķ–ľ–Ī—É—Ä–≥ —Ā–Ķ–≥–ĺ–ī–Ĺ—Ź –Ī–Ľ–ł–∂–Ķ, —á–Ķ–ľ —Ā–≤–Ķ—ā–Ľ—č–Ķ –ĺ–Ī—Ä–į–∑—č –ļ–ĺ–ľ–ľ—É–Ĺ–ł—Ā—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö –Ľ–ł–ī–Ķ—Ä–ĺ–≤.

–ź –≤–Ķ–ī—Ć –∑–į –ĺ–Ī–Ķ–∑–Ľ–ł—á–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ–ł –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ł—Ź–ľ–ł —É–Ľ–ł—Ü —Ā–ļ—Ä—č–≤–į—é—ā—Ā—Ź –Ĺ–Ķ —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –Ņ–ĺ–Ľ—É–∑–į–Ī—č—ā—č–Ķ –Ņ–ĺ–Ľ–ł—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ķ —Ą–ł–≥—É—Ä—č, –ĺ—Ā—ā–į–≤–ł–≤—ą–ł–Ķ —Ā–Ľ–Ķ–ī –≤–ĺ –≤—Ā–Ķ–ľ–ł—Ä–Ĺ–ĺ–Ļ –ł—Ā—ā–ĺ—Ä–ł–ł. –ē—Ā–Ľ–ł –∑–į–ī—É–ľ–į—ā—Ć—Ā—Ź, —ā–ĺ –≤—Ā–Ķ –ľ—č –∑–Ĺ–į–Ķ–ľ –Ĺ–Ķ–Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –ľ–į–Ľ–ĺ –ł –ĺ —ā–ĺ–Ļ —á–į—Ā—ā–ł –Ņ—Ä–ĺ—ą–Ľ–ĺ–≥–ĺ, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–į—Ź –ļ–į—Ā–į–Ķ—ā—Ā—Ź –ł—Ā–ļ–Ľ—é—á–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –Ĺ–į—ą–Ķ–≥–ĺ –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–į. –ö—ā–ĺ —ā–į–ļ–ĺ–Ļ, –ļ –Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ—Ä—É, –®–ĺ—ā? –ź –Ī—Ä–į—ā—Ć—Ź –ź–Ĺ–ł–ļ–Ķ–Ķ–≤—č? –í —á–Ķ—Ā—ā—Ć –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–ĺ–≥–ĺ –ł–∑ –ī–Ķ—Ā—Ź—ā–ļ–į –Ņ—Ä–ĺ—Ā–Ľ–į–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö –í–ĺ—Ä–ĺ–Ĺ–ĺ–≤—č—Ö –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–į –ļ—Ä–į—Ā–Ĺ–ĺ–į—Ä–ľ–Ķ–Ļ—Ā–ļ–į—Ź —É–Ľ–ł—Ü–į –ł –Ņ–ĺ—á–Ķ–ľ—É? –ú—č —Ä–Ķ—ą–ł–Ľ–ł –≤—č—Ź—Ā–Ĺ–ł—ā—Ć, –ļ–į–ļ–ł–ľ —Ā–ĺ–Ī—č—ā–ł—Ź–ľ –ł –Ľ—é–ī—Ź–ľ –ĺ–Ī—Ź–∑–į–Ĺ—č –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ—á–ł—Ā–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–ľ–ł –ľ–Ķ—Ā—ā–Ĺ—č–ľ–ł –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ł—Ź–ľ–ł. –ė, –ļ–į–ļ –Ī—č–≤–į–Ķ—ā –≤—Ā–Ķ–≥–ī–į, –ļ–ĺ–≥–ī–į –Ĺ–į—á–ł–Ĺ–į–Ķ—ą—Ć –Ņ–Ľ–ĺ—ā–Ĺ–ĺ –∑–į–Ĺ–ł–ľ–į—ā—Ć—Ā—Ź –ļ–į–ļ–ł–ľ-—ā–ĺ –≤–ĺ–Ņ—Ä–ĺ—Ā–ĺ–ľ, —É–∑–Ĺ–į–Ľ–ł –Ĺ–Ķ–ľ–į–Ľ–ĺ –ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ķ—Ā–Ĺ–ĺ–≥–ĺ.

–£–Ľ–ł—á–Ĺ–ĺ–Ķ –ĺ–Ī–ĺ–∑—Ä–Ķ–Ĺ–ł–Ķ

–ě–ļ–į–∑–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć, —á–ł—Ā–Ľ–ĺ —ā–į–ļ –Ĺ–į–∑—č–≤–į–Ķ–ľ—č—Ö —É—Ä–Ī–į–Ĺ–ĺ–Ĺ–ł–ľ–ĺ–≤ ‚Äď –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ł–Ļ —É–Ľ–ł—Ü, –Ņ–Ľ–ĺ—Č–į–ī–Ķ–Ļ, –Ņ–Ķ—Ä–Ķ—É–Ľ–ļ–ĺ–≤ –ł –ľ–ł–ļ—Ä–ĺ—Ä–į–Ļ–ĺ–Ĺ–ĺ–≤ ‚Äď —Ā–Ķ–≥–ĺ–ī–Ĺ—Ź –≤ –Ĺ–į—ą–Ķ–ľ –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–Ķ –Ņ—Ä–Ķ–≤—č—ą–į–Ķ—ā –ī–≤–Ķ —Ā –Ņ–ĺ–Ľ–ĺ–≤–ł–Ĺ–ĺ–Ļ —Ā–ĺ—ā–Ĺ–ł. –ē—Ā–Ľ–ł –Ī—č—ā—Ć —ā–ĺ—á–Ĺ—č–ľ, —ā–ĺ –ł—Ö –Ĺ–į—Ā—á–ł—ā—č–≤–į–Ķ—ā—Ā—Ź 254. –Ď–ĺ–Ľ—Ć—ą–Ķ–Ļ —á–į—Ā—ā—Ć—é, –ļ–į–ļ —É–∂–Ķ –≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–ł–Ľ–ĺ—Ā—Ć, –ĺ–Ĺ–ł –Ĺ–ĺ—Ā—Ź—ā –ł–ľ–Ķ–Ĺ–į –Ņ–ĺ–Ľ–ł—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł—Ö –ī–Ķ—Ź—ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ļ, –į —ā–į–ļ–∂–Ķ –Ľ–ł—ā–Ķ—Ä–į—ā–ĺ—Ä–ĺ–≤ 19-20 –≤–Ķ–ļ–į. –ö–į–ļ –ł –≤ –ļ–į–∂–ī–ĺ–ľ –Ņ–ĺ—Ā—ā—Ā–ĺ–≤–Ķ—ā—Ā–ļ–ĺ–ľ –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–Ķ –ł –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ-–ľ–Ķ–Ĺ–Ķ–Ķ –ļ—Ä—É–Ņ–Ĺ–ĺ–ľ —Ā–Ķ–Ľ–Ķ, –≤ –ö—Ä–į—Ā–Ĺ–ĺ–į—Ä–ľ–Ķ–Ļ—Ā–ļ–Ķ —É—Ā–Ņ–Ķ—ą–Ĺ–ĺ —É–≤–Ķ–ļ–ĺ–≤–Ķ—á–Ķ–Ĺ—č –õ–Ķ–Ĺ–ł–Ĺ, –ú–į—Ä–ļ—Ā, –≠–Ĺ–≥–Ķ–Ľ—Ć—Ā, –®–Ķ–≤—á–Ķ–Ĺ–ļ–ĺ, –ü—É—ą–ļ–ł–Ĺ –ł –ł–∂–Ķ —Ā –Ĺ–ł–ľ–ł. –Ě–Ķ–ľ–į–Ľ–ĺ —É –Ĺ–į—Ā –ł –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ł–Ļ, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ –≤—Ä—Ź–ī –Ľ–ł –≤—Ā—ā—Ä–Ķ—ā—Ź—ā—Ā—Ź –≥–ī–Ķ-–Ľ–ł–Ī–ĺ –∑–į –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ķ–Ľ–į–ľ–ł –ö—Ä–į—Ā–Ĺ–ĺ–į—Ä–ľ–Ķ–Ļ—Ā–ļ–į –ł —Ä–į–Ļ–ĺ–Ĺ–į. –ě–Ĺ–ł —Ā–≤—Ź–∑–į–Ĺ—č —Ā –Ľ—é–ī—Ć–ľ–ł, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ –∂–ł–Ľ–ł –Ĺ–į –ļ—Ä–į—Ā–Ĺ–ĺ–į—Ä–ľ–Ķ–Ļ—Ā–ļ–ĺ–Ļ –∑–Ķ–ľ–Ľ–Ķ, –ł —Ā —Ā–ĺ–Ī—č—ā–ł—Ź–ľ–ł, –ļ–ĺ–≥–ī–į-—ā–ĺ –∑–ī–Ķ—Ā—Ć –Ņ—Ä–ĺ–ł–∑–ĺ—ą–Ķ–ī—ą–ł–ľ–ł. –ö –Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ—Ä—É, –≤ —á–Ķ—Ā—ā—Ć –ľ–Ķ—Ā—ā–Ĺ—č—Ö —É—Ä–ĺ–∂–Ķ–Ĺ—Ü–Ķ–≤ –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ—č —É–Ľ–ł—Ü—č –í–ĺ–Ľ–ļ–ĺ–≤–į, –Ę–į–ľ–į–Ĺ–ĺ–≤–į, –ē–∂–Ķ–Ľ–Ķ–≤–į, –į –§–Ķ–≤—Ä–į–Ľ—Ć—Ā–ļ–į—Ź –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–ł–Ľ–į –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ł–Ķ –≤ –Ņ–į–ľ—Ź—ā—Ć –ĺ —Ā–ĺ–Ī—č—ā–ł—Ź—Ö —Ą–Ķ–≤—Ä–į–Ľ—Ź 1943 –≥–ĺ–ī–į.

–í–Ņ—Ä–ĺ—á–Ķ–ľ, –ī–į–≤–į—ā—Ć —É–Ľ–ł—Ü–į–ľ –∑–≤–ĺ–Ĺ–ļ–ł–Ķ –ł–ľ–Ķ–Ĺ–į ‚Äď —ć—ā–ĺ —Ā–ĺ–≤–Ķ—ā—Ā–ļ–į—Ź —ā—Ä–į–ī–ł—Ü–ł—Ź. –ė–∑–Ĺ–į—á–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ —É–Ľ–ł—Ü—č –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–į–Ľ–ł –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ł—Ź –Ĺ–Ķ –ī–Ľ—Ź —ā–ĺ–≥–ĺ, —á—ā–ĺ–Ī—č –ļ–ĺ–≥–ĺ-—ā–ĺ —É–≤–Ķ–ļ–ĺ–≤–Ķ—á–ł—ā—Ć, –į –Ņ—Ä–ĺ—Ā—ā–ĺ —á—ā–ĺ–Ī—č –ĺ—ā–Ľ–ł—á–į—ā—Ć –ĺ–ī–Ĺ—É –ĺ—ā –ī—Ä—É–≥–ĺ–Ļ. –Ę–į–ļ, –Ņ–Ķ—Ä–Ķ—É–Ľ–ĺ–ļ —É –ľ–ĺ—Ā—ā–į –Ĺ–į–∑–≤–į–Ľ–ł –ú–ĺ—Ā—ā–ĺ–≤—č–ľ, —Ä—Ź–ī–ĺ–ľ —Ā–ĺ —ą–ļ–ĺ–Ľ–ĺ–Ļ ‚Äď –®–ļ–ĺ–Ľ—Ć–Ĺ—č–ľ, –Ĺ–į –ľ–Ķ—Ā—ā–Ķ –°–į–ī–ĺ–≤–ĺ–Ļ –ļ–ĺ–≥–ī–į-—ā–ĺ –Ī—č–Ľ —Ā–į–ī. –£–Ľ–ł—Ü–į –ó–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–į—Ź –Ĺ–į–≤–Ķ—Ä–Ĺ—Ź–ļ–į –ł–∑–ĺ–Ī–ł–Ľ–ĺ–≤–į–Ľ–į —Ä–į—Ā—ā–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ—Ā—ā—Ć—é, –į –∂–ł—ā–Ķ–Ľ–ł –í–Ķ—Ā–Ķ–Ľ–ĺ–Ļ, —Ā–ļ–ĺ—Ä–Ķ–Ķ –≤—Ā–Ķ–≥–ĺ, –≤—č–≥–ĺ–ī–Ĺ–ĺ –ĺ—ā–Ľ–ł—á–į–Ľ–ł—Ā—Ć –Ĺ—Ä–į–≤–ĺ–ľ –ĺ—ā –Ņ—Ä–ĺ—á–Ķ–≥–ĺ –Ĺ–į—Ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –ö—Ä–į—Ā–Ĺ–ĺ–į—Ä–ľ–Ķ–Ļ—Ā–ļ–į.

–°–Ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ –Ĺ–Ķ –∑–į–ľ–Ķ—ā–ł—ā—Ć, —á—ā–ĺ –≤ —Ā–Ņ–ł—Ā–ļ–Ķ —É–Ľ–ł—Ü –ĺ–ļ–į–∑–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć –ł –Ĺ–Ķ–ľ–į–Ľ–ĺ –∑–į–ī—É—ą–Ķ–≤–Ĺ—č—Ö –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ł–Ļ –≤ —Ā—ā–ł–Ľ–Ķ –ģ—Ä–ł—Ź –ź–Ĺ—ā–ĺ–Ĺ–ĺ–≤–į: ¬ę–Ņ—Ä–ĺ–Ļ–ī—É—Ā—Ć –Ņ–ĺ –ź–Ī—Ä–ł–ļ–ĺ—Ā–ĺ–≤–ĺ–Ļ, —Ā–≤–Ķ—Ä–Ĺ—É –Ĺ–į –í–ł–Ĺ–ĺ–≥—Ä–į–ī–Ĺ—É—é‚Ķ¬Ľ –ź–Ī—Ä–ł–ļ–ĺ—Ā–ĺ–≤–ĺ–Ļ, –Ņ—Ä–į–≤–ī–į, —É –Ĺ–į—Ā –Ĺ–Ķ—ā, –Ĺ–ĺ –í–ł–Ĺ–ĺ–≥—Ä–į–ī–Ĺ–į—Ź –ł–ľ–Ķ–Ķ—ā—Ā—Ź. –ź –∑–į–ĺ–ī–Ĺ–ĺ –ě—Ä–Ķ—Ö–ĺ–≤–į—Ź –ł –ö–Ľ–Ķ–Ĺ–ĺ–≤–į—Ź.

–Ě—É–∂–Ĺ–ĺ –ĺ—ā–ľ–Ķ—ā–ł—ā—Ć, —á—ā–ĺ –Ņ–ĺ–ľ–ł–ľ–ĺ –Ĺ–į–ł–ľ–Ķ–Ĺ–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–Ļ –ĺ—Ą–ł—Ü–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ—č—Ö, –Ķ—Ā—ā—Ć —É –Ĺ–į—Ā –ł —ā–ĺ–Ņ–ĺ–Ĺ–ł–ľ—č –Ĺ–į—Ä–ĺ–ī–Ĺ—č–Ķ, —Ā–Ņ–ł—Ā–ĺ–ļ –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č—Ö –Ņ–ĺ–ļ–į –Ķ—Č–Ķ –Ĺ–ł–ļ—ā–ĺ –Ĺ–Ķ —Ā–ĺ—Ā—ā–į–≤–Ľ—Ź–Ľ. –ė –ĺ—ā —ć—ā–ĺ–≥–ĺ –ĺ–Ĺ–ł —Ā—ā–į–Ĺ–ĺ–≤—Ź—ā—Ā—Ź –Ķ—Č–Ķ –Ī–ĺ–Ľ–Ķ–Ķ –Ņ—Ä–ł–≤–Ľ–Ķ–ļ–į—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č–ľ–ł –ī–Ľ—Ź –ł—Ā—Ā–Ľ–Ķ–ī–ĺ–≤–į—ā–Ķ–Ľ—Ź.

–Ē–Ķ—Ā—Ź—ā–ł–Ľ–Ķ—ā–ł—Ź–ľ–ł –Ĺ–į—Ä—Ź–ī—É —Ā –ĺ—Ą–ł—Ü–ł–į–Ľ—Ć–Ĺ—č–ľ–ł –ł–ľ–Ķ–Ĺ–į–ľ–ł —É–Ľ–ł—Ü –ľ–ł—Ä–Ĺ–ĺ —Ā–ĺ—Ā—É—Č–Ķ—Ā—ā–≤—É—é—ā –ł –ļ–ĺ–Ľ–ĺ—Ä–ł—ā–Ĺ—č–Ķ —Ä–į–∑–≥–ĺ–≤–ĺ—Ä–Ĺ—č–Ķ –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ł—Ź —Ä–į–Ļ–ĺ–Ĺ–ĺ–≤. –Ě–į–Ņ—Ä–ł–ľ–Ķ—Ä, –°–ĺ–Ī–į—á–Ķ–≤–ļ–į, –Ē—É—Ä–Ĺ—Ź–ļ, –ü–ĺ–Ľ–Ķ –ß—É–ī–Ķ—Ā, –ł –ī–į–∂–Ķ, –Ņ–į—Ä–ī–ĺ–Ĺ, —Ö—É—ā–ĺ—Ä –°–ĺ–Ņ–Ľ–ł–≤—č–Ļ. –ē—Ā–Ľ–ł –ļ—ā–ĺ-—ā–ĺ –Ĺ–Ķ –∑–Ĺ–į–Ķ—ā, —ā–į–ļ –≤ –Ĺ–į—Ä–ĺ–ī–Ķ –Ĺ–į–∑—č–≤–į—é—ā —Ā–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź—Č–ł–Ļ –ł–∑ –ī–≤—É—Ö —É–Ľ–ł—Ü —Ö—É—ā–ĺ—Ä –ó–į–Ņ–ĺ—Ä–ĺ–∂—Ā–ļ–ł–Ļ. –ü–ĺ—á–Ķ–ľ—É –ĺ–Ĺ –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–ł–Ľ —ā–į–ļ–ĺ–Ķ –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ł–Ķ, –≤—č—Ź—Ā–Ĺ–ł—ā—Ć –Ĺ–Ķ —É–ī–į–Ľ–ĺ—Ā—Ć.

–ü–ĺ–∂–į–Ľ—É–Ļ, —Ā–į–ľ—č–Ļ —Ā—ā–į—Ä—č–Ļ —Ä–į–Ļ–ĺ–Ĺ –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–į ‚Äď –°–ĺ–Ī–į—á–Ķ–≤–ļ–į. –ü–ĺ —É—ā–≤–Ķ—Ä–∂–ī–Ķ–Ĺ–ł—é —Ā—ā–į—Ä–ĺ–∂–ł–Ľ–ĺ–≤, –ļ–ĺ–≥–ī–į-—ā–ĺ –ĺ–Ĺ –Ĺ–į—Ö–ĺ–ī–ł–Ľ—Ā—Ź –Ĺ–Ķ–ī–į–Ľ–Ķ–ļ–ĺ –ĺ—ā —Ā—ā–į–Ĺ—Ü–ł–ł. –°–ĺ—Ā—ā–ĺ—Ź–Ľ –ł–∑ –∑–Ķ–ľ–Ľ—Ź–Ĺ–ĺ–ļ –ł —Ö–į—ā–ĺ–ļ-—Ä–į–∑–≤–į–Ľ—é—Ö, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ –Ĺ–į—Ā–Ņ–Ķ—Ö —Ā–ĺ–ĺ—Ä—É–∂–į–Ľ–į –Ņ—Ä–ł–Ī—č–≤—ą–į—Ź —Ä–į–Ī–ĺ—ā–į—ā—Ć –Ĺ–į –∂–Ķ–Ľ–Ķ–∑–Ĺ–ĺ–Ļ –ī–ĺ—Ä–ĺ–≥–Ķ –Ī–Ķ–ī–Ĺ–ĺ—ā–į –ł–∑ –ĺ–ļ—Ä–Ķ—Ā—ā–Ĺ—č—Ö —Ā–Ķ–Ľ. –õ—é–Ī–ĺ–Ņ—č—ā–Ĺ–ĺ, –Ĺ–ĺ —á—É—ā—Ć –Ľ–ł –Ĺ–Ķ –≤ –ļ–į–∂–ī–ĺ–ľ –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–Ķ –Ē–ĺ–Ĺ–Ī–į—Ā—Ā–į –Ķ—Ā—ā—Ć —Ā–≤–ĺ—Ź –°–ĺ–Ī–į—á–Ķ–≤–ļ–į. –ö—Ä–į–Ķ–≤–Ķ–ī—č —Ā—á–ł—ā–į—é—ā, —á—ā–ĺ —ā–į–ļ–ĺ–Ķ –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ł–Ķ —Ä–į–Ļ–ĺ–Ĺ–į —Ö–į—Ä–į–ļ—ā–Ķ—Ä–ł–∑–ĺ–≤–į–Ľ–ĺ —ā—Ź–∂–Ķ–Ľ—É—é –∂–ł–∑–Ĺ—Ć –Ņ–Ķ—Ä–≤—č—Ö –Ņ–ĺ—Ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ—Ü–Ķ–≤ ‚Äď –ľ–ĺ–Ľ, —Ā–ĺ–Ī–į—á—Ć—Ź. –ö–ĺ–≥–ī–į –ĺ–ļ–ĺ–Ľ–ĺ —Ā—ā–į–Ĺ—Ü–ł–ł –ď—Ä–ł—ą–ł–Ĺ–ĺ –Ĺ–į—á–į–Ľ–ł –ļ–į–Ņ–ł—ā–į–Ľ—Ć–Ĺ—É—é –∑–į—Ā—ā—Ä–ĺ–Ļ–ļ—É, –°–ĺ–Ī–į—á–Ķ–≤–ļ—É —Ā–Ĺ–Ķ—Ā–Ľ–ł, –į –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ł–Ķ –Ķ–Ķ –ĺ–Ī–ł—ā–į—ā–Ķ–Ľ–ł –Ņ–Ķ—Ä–Ķ–Ķ—Ö–į–Ľ–ł –≤ –≤–ĺ—Ā—ā–ĺ—á–Ĺ—É—é —á–į—Ā—ā—Ć –Ĺ–į—Ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ņ—É–Ĺ–ļ—ā–į. –Ę–į–ľ –≤—č—Ä–ĺ—Ā–Ľ–į –Ĺ–ĺ–≤–į—Ź –°–ĺ–Ī–į—á–Ķ–≤–ļ–į, –į –≤–ľ–Ķ—Ā—ā–Ķ —Ā –Ĺ–Ķ—é –≤–ĺ–∑—Ä–ĺ–ī–ł–Ľ–ĺ—Ā—Ć –ł –ł—Ā—ā–ĺ—Ä–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ķ –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ł–Ķ.

–Ē—É—Ä–Ĺ—Ź–ļ –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–ł–Ľ —Ā–≤–ĺ–Ķ –∂–ł–≤–ĺ–Ņ–ł—Ā–Ĺ–ĺ–Ķ –ł–ľ—Ź –Ņ–ĺ—ā–ĺ–ľ—É, —á—ā–ĺ –ľ–Ĺ–ĺ–≥–ł–Ķ —Ä–į—Ā—ā–ĺ—Ä–ĺ–Ņ–Ĺ—č–Ķ –∂–ł—ā–Ķ–Ľ–ł –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī–į –≤—č—Ā—ā—Ä–ĺ–ł–Ľ–ł –∑–ī–Ķ—Ā—Ć —Ā–≤–ĺ–ł –ī–ĺ–ľ–į –Ĺ–į –ī–į—Ä–ľ–ĺ–≤—Č–ł–Ĺ—É, —ā–į—Ā–ļ–į—Ź —Ā—ā—Ä–ĺ–Ļ–ľ–į—ā–Ķ—Ä–ł–į–Ľ—č —Ā–ĺ —Ā–ļ–Ľ–į–ī–ĺ–≤ –Ī–Ľ–ł–∂–į–Ļ—ą–ł—Ö –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ņ—Ä–ł—Ź—ā–ł–Ļ. –°–į–ľ–ĺ–Ķ –ľ–ĺ–Ľ–ĺ–ī–ĺ–Ķ –Ĺ–į—Ä–ĺ–ī–Ĺ–ĺ–Ķ –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ł–Ķ ‚Äď –ü–ĺ–Ľ–Ķ —á—É–ī–Ķ—Ā. –Ę–į–ļ –ĺ—Ā—ā—Ä–ĺ—É–ľ–Ĺ–ĺ –≥–ĺ—Ä–ĺ–∂–į–Ĺ–Ķ –ĺ–ļ—Ä–Ķ—Ā—ā–ł–Ľ–ł —Ä—Ź–ī—č –≤–Ĺ—É—ą–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č—Ö –ĺ—Ā–ĺ–Ī–Ĺ—Ź–ļ–ĺ–≤, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ –Ĺ–į—á–į–Ľ–ł –ľ–į—Ā—Ā–ĺ–≤–ĺ –Ņ–ĺ—Ź–≤–Ľ—Ź—ā—Ć—Ā—Ź –≤ –ī–Ķ–≤—Ź–Ĺ–ĺ—Ā—ā—č–Ķ –≥–ĺ–ī—č –Ĺ–į –Ī—č–≤—ą–Ķ–ľ –ļ–ĺ–Ľ—Ö–ĺ–∑–Ĺ–ĺ–ľ –Ņ–ĺ–Ľ–Ķ.

–ú—č –Ĺ–į—á–Ĺ–Ķ–ľ –Ņ–ĺ–≤–Ķ—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–Ĺ–ł–Ķ –ĺ–Ī —É–Ľ–ł—Ü–į—Ö –ö—Ä–į—Ā–Ĺ–ĺ–į—Ä–ľ–Ķ–Ļ—Ā–ļ–į —Ā —Ā–į–ľ—č—Ö –Ņ–Ķ—Ä–≤—č—Ö –ł–∑ –Ĺ–ł—Ö, –Ņ–ĺ—Ź–≤–ł–≤—ą–ł—Ö—Ā—Ź –Ĺ–į —Ā—ā—č–ļ–Ķ 19-–≥–ĺ –ł 20-–≥–ĺ —Ā—ā–ĺ–Ľ–Ķ—ā–ł–Ļ. –ě–Ņ–ł—Ä–į—Ź—Ā—Ć –Ĺ–į –ľ–į—ā–Ķ—Ä–ł–į–Ľ—č –ł —Ą–ĺ—ā–ĺ–ī–ĺ–ļ—É–ľ–Ķ–Ĺ—ā—č, —Ā–ĺ–Ī—Ä–į–Ĺ–Ĺ—č–Ķ —Ā–ĺ—ā—Ä—É–ī–Ĺ–ł–ļ–į–ľ–ł –ö—Ä–į—Ā–Ĺ–ĺ–į—Ä–ľ–Ķ–Ļ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ł—Ā—ā–ĺ—Ä–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ľ—É–∑–Ķ—Ź, –Ņ–ĺ—Ā—ā–į—Ä–į–Ķ–ľ—Ā—Ź –Ņ—Ä–ĺ—Ā–Ľ–Ķ–ī–ł—ā—Ć, –ļ–į–ļ —Ä–ĺ—Ā –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī, –ļ–į–ļ–ł–Ķ –ł–ľ–Ķ–Ĺ–į –Ņ—Ä–ł—Ā–≤–į–ł–≤–į–Ľ–ł—Ā—Ć —Ā—ā—Ä–ĺ–Ļ–Ĺ—č–ľ —Ä—Ź–ī–į–ľ —Ā—Ą–ĺ—Ä–ľ–ł—Ä–ĺ–≤–į–≤—ą–ł—Ö –Ķ–≥–ĺ –Ņ–ĺ—Ā—ā—Ä–ĺ–Ķ–ļ.

–ě–Ĺ–ł –Ī—č–Ľ–ł –Ņ–Ķ—Ä–≤—č–ľ–ł

–£–Ľ–ł—Ü—č –ł –ł—Ö –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ł—Ź ‚Äď —ć—ā–ĺ –Ņ–ĺ —Ā—É—ā–ł —Ā–≤–ĺ–Ķ–Ļ –ł—Ā—ā–ĺ—Ä–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł–Ķ –Ņ–į–ľ—Ź—ā–Ĺ–ł–ļ–ł. –í –Ĺ–ł—Ö –ĺ—ā–Ņ–Ķ—á–į—ā–į–Ľ–ł—Ā—Ć –Ī—č—ā, –Ĺ—Ä–į–≤, —ć–ļ–ĺ–Ĺ–ĺ–ľ–ł—á–Ķ—Ā–ļ–į—Ź –ł –Ņ–ĺ–Ľ–ł—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–į—Ź —Ā–ł—ā—É–į—Ü–ł—Ź, —Ā–Ľ–ĺ–∂–ł–≤—ą–į—Ź—Ā—Ź –≤ –Ņ–Ķ—Ä–ł–ĺ–ī –ł—Ö –Ņ–ĺ—Ź–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź –Ĺ–į —Ā–≤–Ķ—ā. –ź –Ņ–ĺ—ā–ĺ–ľ—É, –Ņ—Ä–Ķ–∂–ī–Ķ —á–Ķ–ľ –ĺ–≥–Ľ–į—Ā–ł—ā—Ć –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ł—Ź –Ĺ–į—ą–ł—Ö –Ņ–Ķ—Ä–≤—č—Ö —É–Ľ–ł—Ü –ł –ĺ–Ņ–ł—Ā–į—ā—Ć, –ļ–į–ļ–ł–ľ–ł –ĺ–Ĺ–ł –Ī—č–Ľ–ł, –Ĺ—É–∂–Ĺ–ĺ –≤–Ķ—Ä–Ĺ—É—ā—Ć—Ā—Ź –Ņ–ĺ—á—ā–ł –Ĺ–į –Ņ–ĺ–Ľ—ā–ĺ—Ä–į –≤–Ķ–ļ–į –Ĺ–į–∑–į–ī. –í—Ā–Ņ–ĺ–ľ–Ĺ–ł—ā—Ć, –ļ–į–ļ –ł –Ņ–ĺ—á–Ķ–ľ—É –≤–ĺ–∑–Ĺ–ł–ļ –Ĺ–į—ą –≥–ĺ—Ä–ĺ–ī.

–í 1870-—Ö –Ņ–ĺ —Ā–Ķ–Ľ–į–ľ –Ď–į—Ö–ľ—É—ā—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —É–Ķ–∑–ī–į —Ö–ĺ–ī–ł–Ľ–ł —Ā–Ľ—É—Ö–ł –ĺ —ā–ĺ–ľ, —á—ā–ĺ –ļ—É–Ņ–Ķ—Ü –ü–ĺ–Ľ—Ź–ļ–ĺ–≤ –Ī—É–ī–Ķ—ā —Ā—ā—Ä–ĺ–ł—ā—Ć –∂–Ķ–Ľ–Ķ–∑–Ĺ—É—é –ī–ĺ—Ä–ĺ–≥—É. –≠—ā–ĺ –Ī—č–Ľ–ĺ —Ā–ĺ–Ī—č—ā–ł–Ķ —á—Ä–Ķ–∑–≤—č—á–į–Ļ–Ĺ–ĺ–Ļ –≤–į–∂–Ĺ–ĺ—Ā—ā–ł: –Ľ—é–ī–ł –Ņ—Ä–Ķ–ī–≤–ļ—É—ą–į–Ľ–ł –Ĺ–Ķ —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –Ņ–ĺ—Ź–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –≤ —Ā—ā–Ķ–Ņ–ł —á—É–ī–į —ā–Ķ—Ö–Ĺ–ł–ļ–ł ‚Äď –Ņ–į—Ä–ĺ–≤–ĺ–∑–į. –Ě–Ķ –ľ–Ķ–Ĺ–Ķ–Ķ –∑–į–ł–Ĺ—ā–Ķ—Ä–Ķ—Ā–ĺ–≤–į–Ĺ—č –ĺ–Ĺ–ł –Ī—č–Ľ–ł –≤ –Ņ–ĺ—Ź–≤–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–ł —Ä–į–Ī–ĺ—á–ł—Ö –ľ–Ķ—Ā—ā, –≥–į—Ä–į–Ĺ—ā–ł—Ä—É—é—Č–ł—Ö —Ā—ā–į–Ī–ł–Ľ—Ć–Ĺ—č–Ļ –ī–ĺ—Ö–ĺ–ī –Ĺ–į —Ā—ā—Ä–ĺ–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ—č—Ö —Ä–į–Ī–ĺ—ā–į—Ö. –ě—Ā–ĺ–Ī–ĺ –Ņ—Ä–ĺ—Ā–≤–Ķ—Č–Ķ–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –Ņ–ĺ–Ĺ–ł–ľ–į–Ľ–ł, —á—ā–ĺ –∂–Ķ–Ľ–Ķ–∑–Ĺ–į—Ź –ī–ĺ—Ä–ĺ–≥–į ‚Äď —ć—ā–ĺ —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –Ņ–Ķ—Ä–≤–į—Ź –Ľ–į—Ā—ā–ĺ—á–ļ–į –≥—Ä—Ź–ī—É—Č–ł—Ö –ł–∑–ľ–Ķ–Ĺ–Ķ–Ĺ–ł–Ļ. –ě–Ĺ–į –Ĺ—É–∂–Ĺ–į –ī–Ľ—Ź —ā–ĺ–≥–ĺ, —á—ā–ĺ–Ī—č –Ĺ–į–Ľ–į–ī–ł—ā—Ć –ī–ĺ–Ī—č—á—É –ļ–į–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —É–≥–Ľ—Ź, –≤ –ł–∑–ĺ–Ī–ł–Ľ–ł–ł –∑–į–Ľ–Ķ–≥–į—é—Č–Ķ–≥–ĺ –≤ –ľ–Ķ—Ā—ā–Ĺ—č—Ö –Ĺ–Ķ–ī—Ä–į—Ö.

–ě ¬ę—Ā–ĺ–ĺ—Ä—É–∂–Ķ–Ĺ–ł–ł –Ľ–ł–Ĺ–ł–ł –ĺ—ā –ē–ļ–į—ā–Ķ—Ä–ł–Ĺ–ĺ—Ā–Ľ–į–≤–į –ī–ĺ –ö—Ä–ł–≤–ĺ–≥–ĺ –†–ĺ–≥–į –Ĺ–į –Ē–ĺ–Ĺ–Ī–į—Ā—Ā¬Ľ —Ö–ĺ–ī–į—ā–į–Ļ—Ā—ā–≤–ĺ–≤–į–Ľ–ł –≤ 1874 –≥–ĺ–ī—É –≥–ĺ—Ä–Ĺ—č–Ķ –ł–Ĺ–∂–Ķ–Ĺ–Ķ—Ä—č, —Ā–ĺ–Ī—Ä–į–≤—ą–ł–Ķ—Ā—Ź –Ĺ–į –Ņ–Ķ—Ä–≤–ĺ–ľ —Ā—ä–Ķ–∑–ī–Ķ –≤ –ļ—Ä—É–Ņ–Ĺ–Ķ–Ļ—ą–Ķ–ľ –į–ī–ľ–ł–Ĺ–ł—Ā—ā—Ä–į—ā–ł–≤–Ĺ–ĺ–ľ –ł –Ņ—Ä–ĺ–ľ—č—ą–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–ľ —Ü–Ķ–Ĺ—ā—Ä–Ķ —é–≥–į –†–ĺ—Ā—Ā–ł–ł ‚Äď –Ę–į–≥–į–Ĺ—Ä–ĺ–≥–Ķ. –ě–ī–Ĺ–į–ļ–ĺ –≤–Ľ–į—Ā—ā–ł —Ā —Ä–Ķ–į–Ľ–ł–∑–į—Ü–ł–Ķ–Ļ –ī–į–≤–Ĺ–ĺ –Ĺ–į–∑—Ä–Ķ–≤—ą–Ķ–Ļ –ł–ī–Ķ–ł –Ĺ–Ķ —Ā–Ņ–Ķ—ą–ł–Ľ–ł. –Ę–ĺ–Ľ—á–ļ–ĺ–ľ –ļ –Ķ–Ķ –≤–ĺ–Ņ–Ľ–ĺ—Č–Ķ–Ĺ–ł—é —Ā—ā–į–Ľ –Ĺ–Ķ—É—Ä–ĺ–∂–į–Ļ 1880 –≥–ĺ–ī–į. –°—ā—Ä–Ķ–ľ—Ź—Ā—Ć —Ā–Ņ–į—Ā—ā–ł –Ĺ–į—Ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ď–į—Ö–ľ—É—ā—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ —É–Ķ–∑–ī–į –ĺ—ā –≥–ĺ–Ľ–ĺ–ī–į, –≤ –ü–Ķ—ā–Ķ—Ä–Ī—É—Ä–≥–Ķ –Ņ—Ä–ł–Ĺ—Ź–Ľ–ł —Ä–Ķ—ą–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ĺ–į—á–į—ā—Ć —Ā—ā—Ä–ĺ–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–ĺ –∂–Ķ–Ľ–Ķ–∑–Ĺ–ĺ–Ļ –ī–ĺ—Ä–ĺ–≥–ł, –į –ļ —Ä–į–Ī–ĺ—ā–į–ľ –ī–ĺ–Ņ—É—Ā–ļ–į—ā—Ć —ā–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ĺ –Ĺ–į—Ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł–Ķ –Ī–Ľ–ł–∂–į–Ļ—ą–ł—Ö —Ā–Ķ–Ľ.

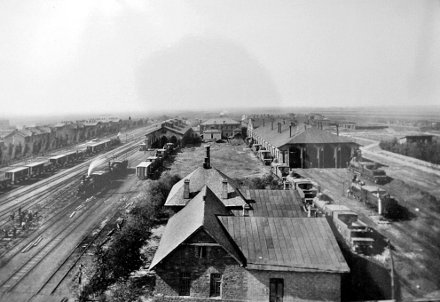

–ė –≤–ĺ—ā –Ĺ–Ķ –ľ–ł–Ľ–Ľ–ł–ĺ–Ĺ–Ķ—Ä –ü–ĺ–Ľ—Ź–ļ–ĺ–≤, –ļ–į–ļ –≤—Ā–Ķ –Ņ—Ä–Ķ–ī–Ņ–ĺ–Ľ–į–≥–į–Ľ–ł, –į –ú–ł–Ĺ–ł—Ā—ā–Ķ—Ä—Ā—ā–≤–ĺ –Ņ—É—ā–Ķ–Ļ —Ā–ĺ–ĺ–Ī—Č–Ķ–Ĺ–ł—Ź –≤—č–ļ—É–Ņ–ł–Ľ–ĺ –∑–Ķ–ľ–Ľ—é —É –ĺ–Ī—Č–ł–Ĺ—č —Ā–Ķ–Ľ–į –ď—Ä–ł—ą–ł–Ĺ–ĺ, –ł –Ľ—é–ī–ł —Ā—ā–į–Ľ–ł –Ņ—Ä–ł–≤–Ľ–Ķ–ļ–į—ā—Ć—Ā—Ź –ļ –Ņ—Ä–ĺ–ļ–Ľ–į–ī–ļ–Ķ –∂–Ķ–Ľ–Ķ–∑–Ĺ–ĺ–ī–ĺ—Ä–ĺ–∂–Ĺ—č—Ö –Ņ—É—ā–Ķ–Ļ. –Ě–į–≤–Ķ—Ä–Ĺ—Ź–ļ–į —Ā–į–ľ—č–ľ–ł –Ņ–Ķ—Ä–≤—č–ľ–ł —Ā—ā—Ä–ĺ–Ķ–Ĺ–ł—Ź–ľ–ł –Ĺ–į —ā–Ķ—Ä—Ä–ł—ā–ĺ—Ä–ł–ł –Ĺ—č–Ĺ–Ķ—ą–Ĺ–Ķ–≥–ĺ –ö—Ä–į—Ā–Ĺ–ĺ–į—Ä–ľ–Ķ–Ļ—Ā–ļ–į –Ī—č–Ľ–ł –Ī–į—Ä–į–ļ–ł –ł –∑–Ķ–ľ–Ľ—Ź–Ĺ–ļ–ł, —Ā–Ľ—É–∂–ł–≤—ą–ł–Ķ –ļ—Ä–ĺ–≤–ĺ–ľ –ī–Ľ—Ź —Ä–į–Ī–ĺ—á–ł—Ö. –ě–ļ–ĺ–Ĺ—á–ł–≤ —Ā—ā—Ä–ĺ–ł—ā–Ķ–Ľ—Ć—Ā—ā–≤–ĺ –∂–Ķ–Ľ–Ķ–∑–Ĺ–ĺ–ī–ĺ—Ä–ĺ–∂–Ĺ–ĺ–Ļ –Ľ–ł–Ĺ–ł–ł, –Ņ—Ä–ł—Ā—ā—É–Ņ–ł–Ľ–ł –ļ –≤–ĺ–∑–≤–Ķ–ī–Ķ–Ĺ–ł—é –Ņ–Ķ—Ä–≤–ĺ–≥–ĺ –ļ–į–Ņ–ł—ā–į–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –∑–ī–į–Ĺ–ł—Ź –Ī—É–ī—É—Č–Ķ–≥–ĺ –ö—Ä–į—Ā–Ĺ–ĺ–į—Ä–ľ–Ķ–Ļ—Ā–ļ–į. –ė–ľ —Ā—ā–į–Ľ–ĺ –ļ—Ä—É–Ņ–Ĺ–Ķ–Ļ—ą–Ķ–Ķ –Ĺ–į –≤—Ā–Ķ–Ļ –ē–ļ–į—ā–Ķ—Ä–ł–Ĺ–ĺ—Ā–Ľ–į–≤—Ā–ļ–ĺ–Ļ –∂–Ķ–Ľ–Ķ–∑–Ĺ–ĺ–Ļ –ī–ĺ—Ä–ĺ–≥–Ķ –Ņ–į—Ä–ĺ–≤–ĺ–∑–Ĺ–ĺ–Ķ –ī–Ķ–Ņ–ĺ. –ó–į—ā–Ķ–ľ –Ī—č–Ľ–į –Ņ–ĺ—Ā—ā—Ä–ĺ–Ķ–Ĺ–į —Ā—ā–į–Ĺ—Ü–ł—Ź –ł —Ü–Ķ–Ľ—č–Ļ —Ä—Ź–ī —É–∂–Ķ –Ĺ–Ķ –≤—Ä–Ķ–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö, –į –ļ–į–ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ—č—Ö –ī–≤—É—Ö—ć—ā–į–∂–Ĺ—č—Ö –ī–ĺ–ľ–ĺ–≤ ‚Äď –∂–ł–Ľ—Ć–Ķ –ī–Ľ—Ź —Ä–į–Ī–ĺ—ā–Ĺ–ł–ļ–ĺ–≤ –∂–Ķ–Ľ–Ķ–∑–Ĺ–ĺ–Ļ –ī–ĺ—Ä–ĺ–≥–ł. –Ę–į–ļ –≤ –Ĺ–Ķ—Ā–ļ–ĺ–Ľ—Ć–ļ–ł—Ö –ī–Ķ—Ā—Ź—ā–ļ–į—Ö –ľ–Ķ—ā—Ä–ĺ–≤ –ĺ—ā –Ņ—É—ā–Ķ–Ļ –Ņ–ĺ—Ź–≤–ł–Ľ–į—Ā—Ć –Ņ–Ķ—Ä–≤–į—Ź —É–Ľ–ł—Ü–į, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä–į—Ź –Ņ–ĺ–Ľ—É—á–ł–Ľ–į —Ā–ĺ–≤–Ķ—Ä—ą–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ –ĺ–Ī–ĺ—Ā–Ĺ–ĺ–≤–į–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ķ –Ĺ–į–∑–≤–į–Ĺ–ł–Ķ ‚Äď –Ė–Ķ–Ľ–Ķ–∑–Ĺ–ĺ–ī–ĺ—Ä–ĺ–∂–Ĺ–į—Ź. –°–Ķ–≥–ĺ–ī–Ĺ—Ź –ĺ–Ĺ–į –Ĺ–į–∑—č–≤–į–Ķ—ā—Ā—Ź —É–Ľ–ł—Ü–Ķ–Ļ –®–ĺ—ā–į, –ł —Ä—Ź–ī —Ā—ā–į—Ä–ł–Ĺ–Ĺ—č—Ö –ī–≤—É—Ö—ć—ā–į–∂–Ĺ—č—Ö –ī–ĺ–ľ–ĺ–≤ —Ā—ā–ĺ–ł—ā –Ĺ–į –Ĺ–Ķ–Ļ –ī–ĺ —Ā–ł—Ö –Ņ–ĺ—Ä.

–ü—Ä–ł—Ā—ā–į–Ĺ—Ü–ł–ĺ–Ĺ–Ĺ—č–Ļ –Ņ–ĺ—Ā–Ķ–Ľ–ĺ–ļ –ĺ–Ī—Ä–į—Ā—ā–į–Ľ –ł–Ĺ—Ą—Ä–į—Ā—ā—Ä—É–ļ—ā—É—Ä–ĺ–Ļ ‚Äď –Ņ–ĺ—Ź–≤–Ľ—Ź–Ľ–ł—Ā—Ć —Ö—Ä–į–ľ, –ľ–į–≥–į–∑–ł–Ĺ—č, –ľ–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ł—Ü–į, —ą–ļ–ĺ–Ľ—č ‚Äď —Ü–Ķ—Ä–ļ–ĺ–≤–Ĺ–ĺ-–Ņ—Ä–ł—Ö–ĺ–ī—Ā–ļ–į—Ź, –∑–Ķ–ľ—Ā–ļ–į—Ź, –į —ā–į–ļ–∂–Ķ —Ä–Ķ–ľ–Ķ—Ā–Ľ–Ķ–Ĺ–Ĺ–ĺ–Ķ —É—á–ł–Ľ–ł—Č–Ķ. –Ę–į–ļ–ł–ľ –ĺ–Ī—Ä–į–∑–ĺ–ľ –Ņ–į—Ä–į–Ľ–Ľ–Ķ–Ľ—Ć–Ĺ–ĺ –Ė–Ķ–Ľ–Ķ–∑–Ĺ–ĺ–ī–ĺ—Ä–ĺ–∂–Ĺ–ĺ–Ļ –≤—č—Ä–ĺ—Ā–Ľ–į –Ę–į–≥–į–Ĺ—Ä–ĺ–≥—Ā–ļ–į—Ź (—ā–Ķ–Ņ–Ķ—Ä—Ć —ć—ā–ĺ —É–Ľ–ł—Ü–į –õ–Ķ–Ĺ–ł–Ĺ–į). –ú–Ĺ–ĺ–≥–ł–Ķ —Ā—ā–į—Ä–ł–Ĺ–Ĺ—č–Ķ –∑–ī–į–Ĺ–ł—Ź, –ļ–ĺ—ā–ĺ—Ä—č–Ķ –ľ–ĺ–∂–Ĺ–ĺ —É–≤–ł–ī–Ķ—ā—Ć –Ĺ–į –ĺ—ā–ļ—Ä—č—ā–ļ–į—Ö 1907 –≥–ĺ–ī–į, –≤ —ā–ĺ–ľ –ł–Ľ–ł –ł–Ĺ–ĺ–ľ –≤–ł–ī–Ķ —Ā–ĺ—Ö—Ä–į–Ĺ–ł–Ľ–ł—Ā—Ć –ī–ĺ –Ĺ–į—ą–ł—Ö –ī–Ĺ–Ķ–Ļ.

–ü—Ä–ł–≤–ĺ–ļ–∑–į–Ľ—Ć–Ĺ–į—Ź –Ņ–Ľ–ĺ—Č–į–ī—Ć. –°–Ľ–Ķ–≤–į ‚Äď –∑–ī–į–Ĺ–ł–Ķ –≤–ĺ–ļ–∑–į–Ľ–į, –∑–į –ī–Ķ—Ä–Ķ–≤—Ź–Ĺ–Ĺ—č–ľ –∑–į–Ī–ĺ—Ä—á–ł–ļ–ĺ–ľ ‚Äď —Ā–ļ–≤–Ķ—Ä. –ź –≤ —Ü–Ķ–Ĺ—ā—Ä–Ķ —Ą–ĺ—ā–ĺ–≥—Ä–į—Ą–ł–ł ‚Äď —Ü–Ķ—Ä–ļ–ĺ–≤–Ĺ–ĺ-–Ņ—Ä–ł—Ö–ĺ–ī—Ā–ļ–į—Ź —ą–ļ–ĺ–Ľ–į (–≤ –ī–į–Ľ—Ć–Ĺ–Ķ–Ļ—ą–Ķ–ľ –ļ–Ľ—É–Ī –ł–ľ. –®–Ķ–≤—á–Ķ–Ĺ–ļ–ĺ). –í–ī–į–Ľ–Ķ–ļ–Ķ –≤–ł–ī–Ĺ–Ķ–Ķ—ā—Ā—Ź –ļ—É–Ņ–ĺ–Ľ –°–≤—Ź—ā–ĺ-–Ě–ł–ļ–ĺ–Ľ–į–Ķ–≤—Ā–ļ–ĺ–Ļ —Ü–Ķ—Ä–ļ–≤–ł. –Ě—É, –į —ā–Ķ–Ľ–Ķ–≥–ł —Ā—ā–ĺ—Ź—ā –Ņ—Ä–į–ļ—ā–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ł —ā–į–ľ –∂–Ķ, –≥–ī–Ķ –Ĺ—č–Ĺ–Ķ –ĺ—Ā—ā–į–Ĺ–į–≤–Ľ–ł–≤–į—é—ā—Ā—Ź –ľ–į—Ä—ą—Ä—É—ā–ļ–ł

–£–Ľ–ł—Ü–į –Ę–į–≥–į–Ĺ—Ä–ĺ–≥—Ā–ļ–į—Ź (—ā–Ķ–Ņ–Ķ—Ä—Ć —É–Ľ–ł—Ü–į –õ–Ķ–Ĺ–ł–Ĺ–į). –°—É–ī—Ź –Ņ–ĺ –≤—č–≤–Ķ—Ā–ļ–į–ľ, –≤ —ć—ā–ĺ–Ļ —á–į—Ā—ā–ł –Ņ—Ä–ł—Ā—ā–į–Ĺ—Ü–ł–ĺ–Ĺ–Ĺ–ĺ–≥–ĺ –Ņ–ĺ—Ā–Ķ–Ľ–ļ–į –Ī—č–Ľ —Ü–Ķ–Ĺ—ā—Ä –Ī—č—ā–ĺ–≤–ĺ–≥–ĺ –ĺ–Ī—Ā–Ľ—É–∂–ł–≤–į–Ĺ–ł—Ź –Ĺ–į—Ā–Ķ–Ľ–Ķ–Ĺ–ł—Ź. –ó–ī–Ķ—Ā—Ć —Ä–į—Ā–Ņ–ĺ–Ľ–į–≥–į–Ľ–ł—Ā—Ć —á—É–Ľ–ĺ—á–Ĺ–į—Ź –ł —ą–Ľ—Ź–Ņ–Ĺ–į—Ź –ľ–į—Ā—ā–Ķ—Ä—Ā–ļ–ł–Ķ, —Ä–Ķ–ľ–ĺ–Ĺ—ā –ĺ–Ī—É–≤–ł –ł —á–į—Ā–ĺ–≤—Č–ł–ļ

–ü—Ä–ĺ–ī–ĺ–Ľ–∂–Ķ–Ĺ–ł–Ķ —Ā–Ľ–Ķ–ī—É–Ķ—ā.

(–Ď–Ľ–į–≥–ĺ–ī–į—Ä–ł–ľ –∑–į –Ņ–ĺ–ľ–ĺ—Č—Ć –≤ —Ā–ĺ–∑–ī–į–Ĺ–ł–ł –ľ–į—ā–Ķ—Ä–ł–į–Ľ–į –≥–Ľ–į–≤–Ĺ–ĺ–≥–ĺ —Ö—Ä–į–Ĺ–ł—ā–Ķ–Ľ—Ź —Ą–ĺ–Ĺ–ī–ĺ–≤ –ö—Ä–į—Ā–Ĺ–ĺ–į—Ä–ľ–Ķ–Ļ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ł—Ā—ā–ĺ—Ä–ł—á–Ķ—Ā–ļ–ĺ–≥–ĺ –ľ—É–∑–Ķ—Ź –õ.–†. –†–į—á–Ķ–ļ).

–ź–Ľ—Ć–Ī–ł–Ĺ–į –Ē–†–£–Ė–Ď–ė–Ě–ź, ¬ę–ě—Ä–Ī–ł—ā–į –Ņ–Ľ—é—Ā¬Ľ