–Ý–∏—Å—É–Ω–æ–∫ –ù–∏–Ω—ã –ò–≤–∞–Ω—å–æ, 17 –ª–µ—Ç (–æ–±—Ä–∞–∑—Ü–æ–≤–∞—è –∏–∑–æ—Å—Ç—É–¥–∏—è ¬´–Ý–∞–¥—É–≥–∞¬ª –î–ö –ü–ê–û ¬´–®–£ ¬´–ü–æ–∫—Ä–æ–≤—Å–∫–æ–µ¬ª)

–í–µ—Ä–∏—Ç–µ –ª–∏ –≤—ã –≤ —á—É–¥–æ? –£–∫—Ä—ã—Ç–æ–µ —Å–ª–∞–¥–∫–æ–π –≤–∞—Ç–æ–π —è–Ω–≤–∞—Ä—Å–∫–æ–≥–æ —Å–Ω–µ–≥–∞. –Ý–∞–∑—É–∫—Ä–∞—à–µ–Ω–Ω–æ–µ –≤—Å–ø—ã—à–∫–∞–º–∏ —Ä–∞–∑–Ω–æ—Ü–≤–µ—Ç–Ω—ã—Ö –æ–≥–Ω–µ–π –∏ –±–ª–µ—Å–∫–æ–º –µ–ª–æ—á–Ω—ã—Ö –∏–≥—Ä—É—à–µ–∫. –í —á—É–¥–æ, –æ—Å–≤–µ—â–µ–Ω–Ω–æ–µ —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤–Ω—ã–º–∏ —Å–≤–µ—á–∞–º–∏, –≤–æ—Å–ø–µ—Ç–æ–µ –Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω—ã–º–∏ –∫–æ–ª—è–¥–∫–∞–º–∏, —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞–Ω–Ω–æ–µ –≤ –±–∞–±—É—à–∫–∏–Ω–æ–π –≥–æ—Å—Ç–∏–Ω–æ–π –ø–æ–¥ —Ç–∏—Ö–æ–µ —Ç–∏–∫–∞–Ω—å–µ —Å—Ç–∞—Ä–∏–Ω–Ω—ã—Ö —á–∞—Å–æ–≤. –ö–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –≤–µ—Ä–∏—Ç–µ. –ü–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ –æ–Ω–æ —É–∂–µ –ø—Ä–æ–∏–∑–æ—à–ª–æ. –í —Ç—É –¥–∞–ª–µ–∫—É—é –Ω–æ—á—å, –∫–æ–≥–¥–∞ –≤ –ø–µ—Ä–µ–ø–æ–ª–Ω–µ–Ω–Ω–æ–º –Ω–∞—Ä–æ–¥–æ–º –í–∏—Ñ–ª–µ–µ–º–µ –µ–≥–æ –Ω–∏–∫—Ç–æ –Ω–µ –∂–¥–∞–ª –∏ –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–ª –≥–æ—Ä–µ–≤—à—É—é —è—Ä—á–µ –≤—Å–µ—Ö –∑–≤–µ–∑–¥—É. –ò–º–µ–Ω–Ω–æ —Ç–æ–≥–¥–∞ –ì–æ—Å–ø–æ–¥—å –ø–æ–¥–∞—Ä–∏–ª –ª—é–¥—è–º —Å–∞–º–æ–µ –¥–æ—Ä–æ–≥–æ–µ ‚Äì –Ω–∞–¥–µ–∂–¥—É. –ù–µ –ø–æ—Ç–æ–º—É –ª–∏ –∫–∞–∂–¥—ã–π –≥–æ–¥ –≤ –¥–µ–Ω—å –•—Ä–∏—Å—Ç–æ–≤–∞ –Ý–æ–∂–¥–µ—Å—Ç–≤–∞ –º—ã —Å–Ω–æ–≤–∞ –∂–¥–µ–º —Å—á–∞—Å—Ç—å—è –∏ –Ω–∞–¥–µ–µ–º—Å—è –Ω–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ —Å –≤–æ—Å—Ö–æ–¥–æ–º –∑–∞–≤–µ—Ç–Ω–æ–π –∑–≤–µ–∑–¥—ã –≤ –º–∏—Ä–µ —Å—Ç–∞–Ω–µ—Ç –±–æ–ª—å—à–µ –¥–æ–±—Ä–∞, —Ä–∞–¥–æ—Å—Ç–∏ –∏ –ª—é–±–≤–∏. –ü—É—Å—Ç—å –Ω–∞–¥–µ–∂–¥–∞ –Ω–∞ –ª—É—á—à–µ–µ —Å–æ–≥—Ä–µ–µ—Ç –≤–∞—Å —Ç–∏—Ö–∏–º –∑–∏–º–Ω–∏–º –≤–µ—á–µ—Ä–æ–º, –æ—Å–≤–µ—Ç–∏—Ç –≤–∞—à –¥–æ–º –ª—É—á–∞–º–∏ –ø—É—Ç–µ–≤–æ–¥–Ω–æ–≥–æ —Å–≤–µ—Ç–∏–ª–∞ –∏ –æ—Å—Ç–∞–Ω–µ—Ç—Å—è –≤ –≤–∞—à–∏—Ö —Å–µ—Ä–¥—Ü–∞—Ö –Ω–∞–≤—Å–µ–≥–¥–∞. –ë—É–¥—å—Ç–µ —Å—á–∞—Å—Ç–ª–∏–≤—ã! –°–≤–µ—Ç–ª–æ–≥–æ –≤–∞–º –Ý–æ–∂–¥–µ—Å—Ç–≤–∞!

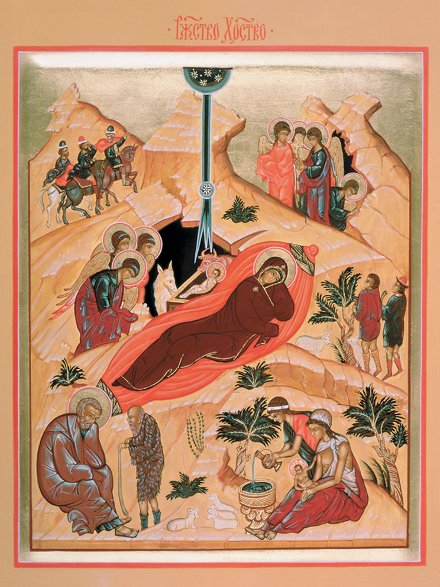

–•—Ä–∏—Å—Ç–æ—Å —Ä–æ–∂–¥–∞–µ—Ç—Å—è, —Å–ª–∞–≤–∏—Ç–µ!

–í–æ—Ç —É–∂–µ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –º–µ—Å—è—Ü–µ–≤ —É–¥–∏–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–∞—è –∑–≤–µ–∑–¥–∞, —Å–ø—É—Å—Ç–∏–≤—à–∏—Å—å –∫ —Å–∞–º–æ–π –∑–µ–º–ª–µ, –æ—Å–≤–µ—â–∞–ª–∞ –µ–µ —Å–≤–æ–∏–º–∏ –ª—É—á–∞–º–∏. –û–Ω–∞ –∑–∞–≥–æ—Ä–µ–ª–∞—Å—å –Ω–∞ –Ω–µ–±–µ –≤ —Ç–æ—Ç –º–æ–º–µ–Ω—Ç, –∫–æ–≥–¥–∞ –ê—Ä—Ö–∞–Ω–≥–µ–ª –ì–∞–≤—Ä–∏–∏–ª –±–ª–∞–≥–æ–≤–µ—Å—Ç–∏–ª –î–µ–≤–µ –ú–∞—Ä–∏–∏ –∏–∑ –ù–∞–∑–∞—Ä–µ—Ç–∞, —á—Ç–æ –æ—Ç –Ω–µ–µ —Ä–æ–¥–∏—Ç—Å—è –°–ø–∞—Å–∏—Ç–µ–ª—å –º–∏—Ä–∞. –°–æ–≤—Å–µ–º —Å–∫–æ—Ä–æ –ú–∞—Ä–∏—è –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –º—É–∂–µ–º –ò–æ—Å–∏—Ñ–æ–º –ø—Ä–∏–±—É–¥–µ—Ç –≤ –í–∏—Ñ–ª–µ–µ–º. –ó–≤–µ–∑–¥–∞ –∂–µ –ø–æ–∑–∞–±–æ—Ç–∏—Ç—Å—è –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ–±—ã —Ç—É–¥–∞ –¥–æ–±—Ä–∞–ª–∏—Å—å –µ—â–µ —Ç—Ä–æ–µ —á—É–∂–µ—Å—Ç—Ä–∞–Ω—Ü–µ–≤.

–ü–æ –ø—Ä–∏–∫–∞–∑—É –∏–º–ø–µ—Ä–∞—Ç–æ—Ä–∞ –ê–≤–≥—É—Å—Ç–∞, —Å—Ç–∞–≤—à–µ–≥–æ –µ–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–º –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª–µ–º –æ–±—à–∏—Ä–Ω–æ–π –Ý–∏–º—Å–∫–æ–π –∏–º–ø–µ—Ä–∏–∏, –∂–∏—Ç–µ–ª–∏ –ø—Ä–æ–≤–∏–Ω—Ü–∏–∏ –ò–∑—Ä–∞–∏–ª—å –ø–æ—Ç—è–Ω—É–ª–∏—Å—å –≤ –≥–æ—Ä–æ–¥–∞, –æ—Ç–∫—É–¥–∞ –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –∏—Ö –ø—Ä–µ–¥–∫–∏, –¥–ª—è —É—á–∞—Å—Ç–∏—è –≤ –º–∞—Å—Å–æ–≤–æ–π –ø–µ—Ä–µ–ø–∏—Å–∏. –ö —é–≥—É –æ—Ç –ò–µ—Ä—É—Å–∞–ª–∏–º–∞ —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–∞–≥–∞–ª—Å—è –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∏–π –≥–æ—Ä–æ–¥–æ–∫ –í–∏—Ñ–ª–µ–µ–º, –±—ã–≤—à–∏–π —Ä–æ–¥–∏–Ω–æ–π —Ü–∞—Ä—è –î–∞–≤–∏–¥–∞. –ò–∑ —ç—Ç–æ–≥–æ —Å–ª–∞–≤–Ω–æ–≥–æ —Ä–æ–¥–∞ –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–¥–∏–ª –∏ —Å—Ç–∞—Ä–µ—Ü –ò–æ—Å–∏—Ñ, –∂–∏–≤—à–∏–π —Å–æ —Å–≤–æ–µ–π –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–Ω–æ–π –∂–µ–Ω–æ–π –ú–∞—Ä–∏–µ–π –≤ –≥–æ—Ä–æ–¥–µ –ù–∞–∑–∞—Ä–µ—Ç–µ. –ò–∑ –¥–∞–ª–µ–∫–æ–π –≥–∞–ª–∏–ª–µ–π—Å–∫–æ–π –∑–µ–º–ª–∏ –∏ –Ω–∞—á–∞–ª–∏ –æ–Ω–∏ —Å–≤–æ–µ –ø—É—Ç–µ—à–µ—Å—Ç–≤–∏–µ. –ö–æ–≥–¥–∞ –∂–µ –ø–æ—Å–ª–µ —Ç—Ä–µ—Ö –¥–Ω–µ–π –ø—É—Ç–∏ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫–∏ –ø—Ä–∏–±–ª–∏–∑–∏–ª–∏—Å—å –∫ –í–∏—Ñ–ª–µ–µ–º—É, –ú–∞—Ä–∏–∏ –ø—Ä–∏—à–µ–ª —Å—Ä–æ–∫ —Ä–æ–∂–∞—Ç—å.

–ò–æ—Å–∏—Ñ —Å—Ç–∞–ª –∏—Å–∫–∞—Ç—å –º–µ—Å—Ç–æ, –≥–¥–µ –∏–º –±—ã–ª–æ –±—ã —É–¥–æ–±–Ω–æ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏—Ç—å—Å—è. –ù–æ –∏–∑-–∑–∞ –±–æ–ª—å—à–æ–≥–æ —Å–∫–æ–ø–ª–µ–Ω–∏—è –Ω–∞—Ä–æ–¥–∞ —Å–≤–æ–±–æ–¥–Ω—ã—Ö –º–µ—Å—Ç –Ω–∏ –≤ –æ–±—â–µ–π –≥–æ—Å—Ç–∏–Ω–∏—Ü–µ, –Ω–∏ –≤ –¥–æ–º–∞—Ö –í–∏—Ñ–ª–µ–µ–º–∞ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –¢–æ–≥–¥–∞ –ø—É—Ç–Ω–∏–∫–∏ –∑–∞—à–ª–∏ –≤ –ø–µ—â–µ—Ä—É, —á—Ç–æ –±—ã–ª–∞ –≤ –∫–∞–º–µ–Ω–Ω–æ–π –≥–æ—Ä–µ, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª—Å—è –≥–æ—Ä–æ–¥. –í –Ω–µ–µ –Ω–∞ –Ω–æ—á—å –∑–∞–≥–æ–Ω—è–ª–∏ —Å–∫–æ—Ç. –ò —Ç–∞–º, –Ω–∞ –ø–æ–∫—Ä—ã—Ç–æ–º —Å–µ–Ω–æ–º –ø–æ–ª—É, –≤ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ–π –æ–±—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∫–µ, –±–µ–∑ —É–∫—Ä–∞—à–µ–Ω–∏–π –∏ —Ä–æ—Å–∫–æ—à–∏, –º–∏—Ä—É —è–≤–∏–ª—Å—è –°–ø–∞—Å–∏—Ç–µ–ª—å, –¶–∞—Ä—å –¶–∞—Ä–µ–π, –ë–æ–≥–æ—á–µ–ª–æ–≤–µ–∫, –ø–æ—Å–ª–∞–Ω–Ω—ã–π –ì–æ—Å–ø–æ–¥–æ–º –¥–ª—è –∏—Å–∫—É–ø–ª–µ–Ω–∏—è –≥—Ä–µ—Ö–æ–≤ –≤—Å–µ–≥–æ —á–µ–ª–æ–≤–µ—á–µ—Å—Ç–≤–∞.

–í—Å—è –í—Å–µ–ª–µ–Ω–Ω–∞—è –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞–ª–∞ –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–æ–≥–æ –ò–∏—Å—É—Å–∞. –í —Å–∞–º—ã–π –º–æ–º–µ–Ω—Ç –ï–≥–æ —Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è –≤ –ø–µ—â–µ—Ä–µ –≤–Ω–µ–∑–∞–ø–Ω–æ –æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–ª—Å—è –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫ –≤–æ–¥—ã, —Ç–µ–∫—É—â–∏–π –ø—Ä—è–º–æ –∏–∑ –∫–∞–º–Ω—è, –∞ –¥–∞–ª–µ–∫–æ –æ—Ç –Ω–µ–µ, –≤ –Ý–∏–º–µ, –∏–∑ –∑–µ–º–ª–∏ —Ç–æ–∂–µ —Å—Ç–∞–ª –±–∏—Ç—å –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫ –±–ª–∞–≥–æ–≤–æ–Ω–Ω–æ–≥–æ –º–∞—Å–ª–∞, —Å—Ç–µ–∫–∞–≤—à–∏–π –≤ —Ä–µ–∫—É –¢–∏–±—Ä. –Ø–∑—ã—á–µ—Å–∫–∏–π —Ö—Ä–∞–º, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–ª—Å—è –≤–µ—á–Ω—ã–º, —Ä–∞–∑—Ä—É—à–∏–ª—Å—è, –∏–¥–æ–ª—ã –≤ –Ω–µ–º –ø–æ–ø–∞–¥–∞–ª–∏, –∞ –Ω–∞ –Ω–µ–±–µ –≤–æ–∑–Ω–∏–∫–ª–∏ —Ç—Ä–∏ —Å–æ–ª–Ω—Ü–∞. –í –ò—Å–ø–∞–Ω–∏–∏ –≤ —Ç—É –Ω–æ—á—å –ø–æ—è–≤–∏–ª–æ—Å—å –æ–±–ª–∞–∫–æ, —Å–∏—è–≤—à–µ–µ –æ—Å–ª–µ–ø–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º —Å–≤–µ—Ç–æ–º, –≤ –ò–∑—Ä–∞–∏–ª–µ –∂–µ —Ä–∞—Å—Ü–≤–µ–ª–∏ –≤–∏–Ω–æ–≥—Ä–∞–¥–Ω–∏–∫–∏, –Ω–µ—Å–º–æ—Ç—Ä—è –Ω–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ —Å—Ç–æ—è–ª–∞ –∑–∏–º–∞.

–û—Å–æ–±–µ–Ω–Ω—ã–º —á—É–¥–æ–º –±—ã–ª–æ —Å–æ—à–µ—Å—Ç–≤–∏–µ —Å –Ω–µ–±–µ—Å –ê–Ω–≥–µ–ª–æ–≤, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —Å —É–¥–∏–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º –ø–µ–Ω–∏–µ–º —Å–ø—É—Å—Ç–∏–ª–∏—Å—å –Ω–∞ –∑–µ–º–ª—é –∏ —Å–ª–∞–≤–∏–ª–∏ —Ä–æ–∂–¥—à–µ–≥–æ—Å—è –•—Ä–∏—Å—Ç–∞. –ê –ê—Ä—Ö–∞–Ω–≥–µ–ª –ì–∞–≤—Ä–∏–∏–ª, —è–≤–∏–≤—à–∏–π—Å—è –≤ –≤–µ–ª–∏–∫–æ–º —Å–∏—è–Ω–∏–∏, —Å–æ–æ–±—â–∏–ª –æ –ø—Ä–∏—à–µ—Å—Ç–≤–∏–∏ –≤ –º–∏—Ä –ë–æ–≥–æ–º–ª–∞–¥–µ–Ω—Ü–∞ —Ç—Ä–µ–º –ø–∞—Å—Ç—É—Ö–∞–º, –ø–∞—Å—à–∏–º —Å—Ç–∞–¥–æ –Ω–µ–¥–∞–ª–µ–∫–æ –æ—Ç –ø–µ—â–µ—Ä—ã. –û–Ω–∏ —Å—Ç–∞–ª–∏ –ø–µ—Ä–≤—ã–º–∏, –∫—Ç–æ –ø—Ä–∏—à–µ–ª –ø–æ–∫–ª–æ–Ω–∏—Ç—å—Å—è –ò–∏—Å—É—Å—É.

Следом за ними в пещеру вошли трое волхвов. Один из них прибыл из Персии, другой – из Эфиопии, а третий – из Аравии. Чудесно наученные Богом, что новое светило означало пришествие в мир Мессии, и влекомые путеводной Вифлеемской звездой, они принесли Младенцу дары. Золото было принесено Христу как царю, ладан – как Богу, а смирна – как человеку, потому что смирной помазывали тело умерших, чтобы сохранить его целым.

–¢–∞–∫ –º–∏—Ä –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞–ª —Å–≤–æ–µ–≥–æ –°–ø–∞—Å–∏—Ç–µ–ª—è. –ü—Ä–µ–¥–∞–Ω–∏–µ –æ–± —ç—Ç–∏—Ö —É–¥–∏–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã—Ö —Å–æ–±—ã—Ç–∏—è—Ö, –ø—Ä–æ–∏–∑–æ—à–µ–¥—à–∏—Ö –±–æ–ª–µ–µ –¥–≤—É—Ö —Ç—ã—Å—è—á –ª–µ—Ç –Ω–∞–∑–∞–¥ —è–Ω–≤–∞—Ä—Å–∫–æ–π –Ω–æ—á—å—é, –æ–ø–∏—Å–∞–Ω—ã –≤ –ï–≤–∞–Ω–≥–µ–ª–∏–∏. –û –Ω–∏—Ö –ø–æ–µ—Ç—Å—è –≤ –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏—á–Ω—ã—Ö –ø–µ—Å–Ω–æ–ø–µ–Ω–∏—è—Ö –Ω–∞ –ë–æ–≥–æ—Å–ª—É–∂–µ–Ω–∏–∏, –æ–¥–Ω–æ–º –∏–∑ —Å–∞–º—ã—Ö —Ç–æ—Ä–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã—Ö –∏ –≤–µ–ª–∏—á–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã—Ö –≤ —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤–Ω–æ–º –≥–æ–¥—É. –í–µ–¥—å –Ω–µ –∑—Ä—è –Ý–æ–∂–¥–µ—Å—Ç–≤–æ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞—é—Ç ¬´–∑–∏–º–Ω–µ–π –ü–∞—Å—Ö–æ–𬪠–∏ —Å—á–∏—Ç–∞—é—Ç –Ω–∞—á–∞–ª–æ–º –≤—Å–µ–≥–æ.

–°–≤—è—Ç–æ–π –≤–µ—á–µ—Ä

6 —è–Ω–≤–∞—Ä—è –≤—Å–µ –ø—Ä–∞–≤–æ—Å–ª–∞–≤–Ω—ã–µ –≤–µ—Ä—É—é—â–∏–µ –æ—Ç–º–µ—á–∞—é—Ç –Ý–æ–∂–¥–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω—Å–∫–∏–π —Å–æ—á–µ–ª—å–Ω–∏–∫ ‚Äì —Ä–∞–¥–æ—Å—Ç–Ω–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è –æ–∂–∏–¥–∞–Ω–∏—è –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∏ –Ý–æ–∂–¥–µ—Å—Ç–≤–∞ –•—Ä–∏—Å—Ç–æ–≤–∞. –•—Ä–∏—Å—Ç–∏–∞–Ω–µ –∑–∞–≤–µ—Ä—à–∞—é—Ç —Å–æ—Ä–æ–∫–∞–¥–Ω–µ–≤–Ω—ã–π –ø–æ—Å—Ç, –≤–æ –≤—Ä–µ–º—è –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –æ–Ω–∏ –∏—Å–ø–æ–≤–µ–¥—É—é—Ç—Å—è –∏ –ø—Ä–∏—á–∞—â–∞—é—Ç—Å—è. –ù–∞–∫–∞–Ω—É–Ω–µ –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏–∫–∞ –≤–æ –≤—Å–µ—Ö —Ö—Ä–∞–º–∞—Ö –ø—Ä–æ–π–¥—É—Ç —Ç–æ—Ä–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–µ –±–æ–≥–æ—Å–ª—É–∂–µ–Ω–∏—è, –Ω–∞–ø–æ–º–∏–Ω–∞—é—â–∏–µ –æ –≤–µ–ª–∏–∫–æ–º —Å–æ–±—ã—Ç–∏–∏‚Ķ

–ù–∞–≤–µ—á–µ—Ä–∏–µ –Ý–æ–∂–¥–µ—Å—Ç–≤–∞ –•—Ä–∏—Å—Ç–æ–≤–∞ –µ—â–µ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞—é—Ç —Å–æ—á–µ–ª—å–Ω–∏–∫–æ–º, —Ç–∞–∫ –∫–∞–∫ —É—Å—Ç–∞–≤–æ–º –≤ —ç—Ç–æ—Ç –¥–µ–Ω—å –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–æ –µ—Å—Ç—å —Å–æ—á–∏–≤–æ ‚Äì –∑–∞–º–æ—á–µ–Ω–Ω—ã–µ –≤ –≤–æ–¥–µ –∑–µ—Ä–Ω–∞ –ø—à–µ–Ω–∏—Ü—ã, —á–µ—á–µ–≤–∏—Ü—ã, –≥–æ—Ä–æ—Ö–∞ –∏ —è—á–º–µ–Ω—è. –ü—Ä–∞–∑–¥–Ω–æ–≤–∞–Ω–∏–µ –∫–∞–Ω—É–Ω–∞ –Ý–æ–∂–¥–µ—Å—Ç–≤–∞ –•—Ä–∏—Å—Ç–æ–≤–∞ –±—ã–ª–æ —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–æ –ü—Ä–∞–≤–æ—Å–ª–∞–≤–Ω–æ–π –¶–µ—Ä–∫–æ–≤—å—é —É–∂–µ –≤ IV –≤–µ–∫–µ.

–ù–∞ —Å–ª—É–∂–±–µ —Å–æ—á–µ–ª—å–Ω–∏–∫–∞ —á–∏—Ç–∞–µ—Ç—Å—è –º–Ω–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–æ –æ—Ç—Ä—ã–≤–∫–æ–≤ –∏–∑ –ï–≤–∞–Ω–≥–µ–ª–∏—è, –ø–æ–≤–µ—Å—Ç–≤—É—é—â–∏—Ö –æ –Ý–æ–∂–¥–µ—Å—Ç–≤–µ –•—Ä–∏—Å—Ç–æ–≤–æ–º. –ß–∏—Ç–∞—é—Ç—Å—è –∏ –ø—Ä–æ—Ä–æ—á–µ—Å—Ç–≤–∞ –æ –ø—Ä–∏—à–µ—Å—Ç–≤–∏–∏ –•—Ä–∏—Å—Ç–∞ –∏–∑ –í–µ—Ç—Ö–æ–≥–æ –ó–∞–≤–µ—Ç–∞. –ò–º–µ–Ω–Ω–æ –≤ —ç—Ç–æ—Ç –¥–µ–Ω—å –≤ —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –º–æ–∂–Ω–æ —É—Å–ª—ã—à–∞—Ç—å: ¬´–í –Ω–∞—á–∞–ª–µ —Å–æ—Ç–≤–æ—Ä–∏–ª –ë–æ–≥ –Ω–µ–±–æ –∏ –∑–µ–º–ª—é…¬ª –í–ø–µ—Ä–≤—ã–µ –ø–æ—é—Ç—Å—è –∏ –≥–ª–∞–≤–Ω—ã–µ –ø–µ—Å–Ω–æ–ø–µ–Ω–∏—è, –ø—Ä–æ—Å–ª–∞–≤–ª—è—é—â–∏–µ –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏–∫.

–¶–µ—Ä–∫–æ–≤–Ω—ã–π —É—Å—Ç–∞–≤ –ø—Ä–µ–¥–ø–∏—Å—ã–≤–∞–µ—Ç —Å–æ–±–ª—é–¥–µ–Ω–∏–µ –ø–æ—Å—Ç–∞ –¥–æ –∫–æ–Ω—Ü–∞ –≤–µ—á–µ—Ä–Ω–∏. –í –¥—Ä–µ–≤–Ω–µ–π —Ü–µ—Ä–∫–≤–∏ –õ–∏—Ç—É—Ä–≥–∏—é –≤ –Ý–æ–∂–¥–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω—Å–∫–∏–π —Å–æ—á–µ–ª—å–Ω–∏–∫ —Å–ª—É–∂–∏–ª–∏ –≤–µ—á–µ—Ä–æ–º. –û—Ç—Å—é–¥–∞ –∏ –ø–æ—à–ª–æ –ø—Ä–∞–≤–∏–ª–æ –æ–∂–∏–¥–∞—Ç—å –ø–µ—Ä–≤–æ–π –∑–≤–µ–∑–¥—ã –≤ —ç—Ç–æ—Ç –¥–µ–Ω—å.

–í –Ω–∞—à–∏ –¥–Ω–∏ —Å–ª—É–∂–±–∞ –≤–µ—á–µ—Ä–Ω–∏ —Å–æ–µ–¥–∏–Ω—è–µ—Ç—Å—è —Å –õ–∏—Ç—É—Ä–≥–∏–µ–π –∏ —Å–ª—É–∂–∏—Ç—Å—è —É—Ç—Ä–æ–º, –ø–æ—ç—Ç–æ–º—É –∏ –ø–æ—Å—Ç —Å–æ–±–ª—é–¥–∞–µ—Ç—Å—è –¥–æ —Ç–æ–≥–æ –º–æ–º–µ–Ω—Ç–∞, –∫–æ–≥–¥–∞ –ø–æ –æ–∫–æ–Ω—á–∞–Ω–∏–∏ –õ–∏—Ç—É—Ä–≥–∏–∏ –∏ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–µ–π –∑–∞ –Ω–µ–π –≤–µ—á–µ—Ä–Ω–∏ –≤ —Ü–µ–Ω—Ç—Ä —Ö—Ä–∞–º–∞ –≤—ã–Ω–æ—Å–∏—Ç—Å—è —Å–≤–µ—á–∞ –∏ —Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω–∏–∫–∏ –ø–æ—é—Ç –ø–µ—Ä–µ–¥ –Ω–µ–π —Ç—Ä–æ–ø–∞—Ä—å –Ý–æ–∂–¥–µ—Å—Ç–≤—É –•—Ä–∏—Å—Ç–æ–≤—É. –¢–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ –æ–∫–æ–Ω—á–∞–Ω–∏–∏ –ë–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –õ–∏—Ç—É—Ä–≥–∏–∏ –º–æ–∂–Ω–æ –≤–∫—É—à–∞—Ç—å —Å–∫–æ—Ä–æ–º–Ω—É—é –ø–∏—â—É.

–£–∂–∏–Ω–∞—Ç—å –≤ —Å–æ—á–µ–ª—å–Ω–∏–∫ —Å–∞–¥–∏–ª–∏—Å—å —Å –ø–µ—Ä–≤–æ–π –∑–≤–µ–∑–¥–æ–π, –æ –ø–æ—è–≤–ª–µ–Ω–∏–∏ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –æ–±—ã—á–Ω–æ —Å–æ–æ–±—â–∞–ª–∏ –¥–µ—Ç–∏, –≤–±–µ–≥–∞—è –≤ –¥–æ–º —Å —Ä–∞–¥–æ—Å—Ç–Ω—ã–º–∏ –∫—Ä–∏–∫–∞–º–∏. –ï—Å–ª–∏ –¥–µ–Ω—å –±—ã–ª –ø–∞—Å–º—É—Ä–Ω—ã–π, –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –¥–æ–∂–∏–¥–∞–ª–∏—Å—å —Ç–µ–º–Ω–æ—Ç—ã –∏ —Å–∞–¥–∏–ª–∏—Å—å –∑–∞ —Å—Ç–æ–ª –ø–æ—Å–ª–µ —Ç–æ—Ä–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π –º–æ–ª–∏—Ç–≤—ã.

Стол накрывали белоснежной скатертью и расставляли на нем 12 – по числу апостолов – блюд, все постные. В память о яслях, в которых родился Иисус, на стол обязательно клали пучок свежего сена. Мясные блюда на стол разрешалось ставить лишь с наступлением седьмого января.

–ü–µ—Ä–µ–¥ —Å–∞–º—ã–º –Ω–∞—á–∞–ª–æ–º —Ç—Ä–∞–ø–µ–∑—ã —Ö–æ–∑—è–µ–≤–∞ –¥–æ–º–∞ –∑–∞—Ç–µ–ø–ª—è–ª–∏ –ª–∞–º–ø–∞–¥—É —É –æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤, —Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏ –ø—Ä–µ–¥ –∏–∫–æ–Ω–∞–º–∏ –≤–æ—Å–∫–æ–≤—ã–µ —Å–≤–µ—á–∏, —á–∏—Ç–∞–ª–∏ –≤—Å–ª—É—Ö –º–æ–ª–∏—Ç–≤—ã, –∏ –∑–∞—Ç–µ–º –≤—Å–µ —Å–µ–º–µ–π—Å—Ç–≤–æ –ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞–ª–æ—Å—å –∑–∞ —Ç—Ä–∞–ø–µ–∑—É. –û—Å–Ω–æ–≤–Ω—ã–º–∏ –±–ª—é–¥–∞–º–∏ –≤ –Ý–æ–∂–¥–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω—Å–∫–∏–π —Å–æ—á–µ–ª—å–Ω–∏–∫ –±—ã–ª–∏ –∫—É—Ç—å—è –∏ –≤–∑–≤–∞—Ä –∏–∑ —è–±–ª–æ–∫, –≥—Ä—É—à, —Å–ª–∏–≤, –∏–∑—é–º–∞, –≤–∏—à–µ–Ω –∏ –¥—Ä—É–≥–∏—Ö –ø–ª–æ–¥–æ–≤, —Å–≤–∞—Ä–µ–Ω–Ω—ã—Ö –≤ –≤–æ–¥–µ. –≠—Ç–∏ –±–ª—é–¥–∞ –∏–º–µ–ª–∏ —Å–∏–º–≤–æ–ª–∏—á–µ—Å–∫–æ–µ –∑–Ω–∞—á–µ–Ω–∏–µ: –∫—É—Ç—å—è ‚Äì –Ω–µ–æ—Ç—ä–µ–º–ª–µ–º–∞—è –ø–∏—â–∞ –ø—Ä–∏ –ø–æ—Ö–æ—Ä–æ–Ω–∞—Ö –∏ –ø–æ–º–∏–Ω–æ–≤–µ–Ω–∏–∏ —É—Å–æ–ø—à–∏—Ö, –∞ –≤–∑–≤–∞—Ä –æ–±—ã–∫–Ω–æ–≤–µ–Ω–Ω–æ –≥–æ—Ç–æ–≤–∏—Ç—Å—è –ø—Ä–∏ —Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–∏ —Ä–µ–±–µ–Ω–∫–∞. –≠—Ç–∏–º–∏ –¥–≤—É–º—è –±–ª—é–¥–∞–º–∏ –Ω–∞—à–∏ –ø—Ä–µ–¥–∫–∏ —Å–æ–µ–¥–∏–Ω—è–ª–∏ –≤–æ—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏–µ –æ —Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–∏ –∏ —Å–º–µ—Ä—Ç–∏ –°–ø–∞—Å–∏—Ç–µ–ª—è.

Порядок приема пищи регламентировался строгими правилами: после кутьи подавались закуски (заливное, винегрет, рыба копченая и соленая, икра и селедка, салаты). За закусками следовало отведать чуть подогретый суп: или постный борщ, или солянку (либо рыбную, либо с грибами). К супу – пирожки с грибами и капустой. Под конец трапезы на стол подавались сладкие блюда: рулет с маком, пряники, медовики, клюквенный кисель, компот из сухофруктов, яблоки, орехи. Трапеза была безалкогольной. Все блюда были постными, жареными и заправленными растительным маслом, без мяса, молока и сметаны. Горячие блюда не подавались – для того чтобы хозяйка постоянно находилась за столом. Во время трапезы велась беседа только о добрых делах. Несмотря на то, что это был сугубо семейный праздник, считалось необходимым пригласить к столу одиноких знакомых, соседей, независимо от их вероисповедания. За стол усаживался каждый случайный гость, в том числе и нищий. Существовало поверье, что в этот день в виде нищего может предстать сам Господь.

–ì–æ—Ç–æ–≤–∏–º —Å–æ—á–∏–≤–æ

–ü–æ —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤–Ω–æ–º—É —É—Å—Ç–∞–≤—É, –≤ –¥–Ω–∏ —Å–æ—á–µ–ª—å–Ω–∏–∫–æ–≤ ‚Äì –Ý–æ–∂–¥–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –∏ –ë–æ–≥–æ—è–≤–ª–µ–Ω—Å–∫–æ–≥–æ ‚Äì –ø—Ä–∞–≤–æ—Å–ª–∞–≤–Ω—ã–º —Ö—Ä–∏—Å—Ç–∏–∞–Ω–∞–º –ø—Ä–µ–¥–ø–∏—Å—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è —É–ø–æ—Ç—Ä–µ–±–ª—è—Ç—å –≤ –ø–∏—â—É —Å–æ—á–∏–≤–æ. –í–æ—Ç –∫–∞–∫ –µ–≥–æ –ø—Ä–∏–≥–æ—Ç–æ–≤–∏—Ç—å.

–°—Ç–∞–∫–∞–Ω –∑–µ—Ä–µ–Ω –ø—à–µ–Ω–∏—Ü—ã, 100 –≥—Ä–∞–º–º–æ–≤ –º–∞–∫–∞, 100 –≥—Ä–∞–º–º–æ–≤ —è–¥–µ—Ä –≥—Ä–µ—Ü–∫–∏—Ö –æ—Ä–µ—Ö–æ–≤, –æ–¥–Ω–∞-—Ç—Ä–∏ —Å—Ç–æ–ª–æ–≤—ã–µ –ª–æ–∂–∫–∏ –º–µ–¥–∞, —Å–∞—Ö–∞—Ä –ø–æ –≤–∫—É—Å—É.

–ó–µ—Ä–Ω–∞ –ø—à–µ–Ω–∏—Ü—ã –Ω—É–∂–Ω–æ —Ä–∞—Å—Ç–æ–ª–æ—á—å –≤ –¥–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω–æ–π —Å—Ç—É–ø–µ –¥–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω—ã–º –ø–µ—Å—Ç–∏–∫–æ–º, –ø–µ—Ä–∏–æ–¥–∏—á–µ—Å–∫–∏ –ø–æ–¥–ª–∏–≤–∞—è –Ω–µ–º–Ω–æ–≥–æ —Ç–µ–ø–ª–æ–π –≤–æ–¥—ã, —á—Ç–æ–±—ã –æ–±–æ–ª–æ—á–∫–∞ –ø—à–µ–Ω–∏—Ü—ã –æ—Ç–æ—à–ª–∞. –ó–∞—Ç–µ–º —è–¥—Ä–æ –æ—Ç–¥–µ–ª—è—é—Ç –æ—Ç —à–µ–ª—É—Ö–∏, –ø—Ä–æ—Å–µ–∏–≤–∞—è –∏ –ø—Ä–æ–º—ã–≤–∞—è. –ò–∑ —á–∏—Å—Ç—ã—Ö –∑–µ—Ä–µ–Ω –Ω–∞ –≤–æ–¥–µ –≤–∞—Ä—è—Ç –æ–±—ã—á–Ω—É—é —Ä–∞—Å—Å—ã–ø—á–∞—Ç—É—é –ø–æ—Å—Ç–Ω—É—é –∂–∏–¥–∫—É—é –∫–∞—à—É, –æ—Ö–ª–∞–∂–¥–∞—é—Ç, –ø–æ–¥—Å–ª–∞—â–∏–≤–∞—é—Ç –ø–æ –≤–∫—É—Å—É.

–û—Ç–¥–µ–ª—å–Ω–æ —Ä–∞—Å—Ç–∏—Ä–∞—é—Ç –º–∞–∫ –¥–æ –ø–æ–ª—É—á–µ–Ω–∏—è –º–∞–∫–æ–≤–æ–≥–æ –º–æ–ª–æ—á–∫–∞, –¥–æ–±–∞–≤–ª—è—é—Ç –º–µ–¥, –≤—Å–µ –ø–µ—Ä–µ–º–µ—à–∏–≤–∞—é—Ç –∏ –¥–æ–±–∞–≤–ª—è—é—Ç –∫ –ø—à–µ–Ω–∏—Ü–µ. –ï—Å–ª–∏ –∫–∞—à–∞ –≥—É—Å—Ç–∞—è, –µ–µ –º–æ–∂–Ω–æ —Ä–∞–∑–±–∞–≤–∏—Ç—å –æ—Ö–ª–∞–∂–¥–µ–Ω–Ω–æ–π –∫–∏–ø—è—á–µ–Ω–æ–π –≤–æ–¥–æ–π. –í –∫–æ–Ω—Ü–µ –¥–æ–±–∞–≤–ª—è—é—Ç —Ç–æ–ª—á–µ–Ω—ã–µ —è–¥—Ä–∞ –≥—Ä–µ—Ü–∫–∏—Ö –æ—Ä–µ—Ö–æ–≤.

Иногда сочиво делают из риса, но его следует приготовить особо – стакан крупы залить полутора стаканами кипятка, плотно накрыть кастрюлю крышкой и варить рис три минуты на сильном огне, шесть – на среднем, три – на маленьком. А затем еще 12 минут не открывать крышку, давая рису настояться на пару. Позже в кашу добавляют те же компоненты и в тех же пропорциях, что и в обычное сочиво. Иногда кладут изюм, но это необязательно. Для подслащивания лучше использовать только мед.

Святки – святые дни

–Ý–∏—Å—É–Ω–æ–∫ –î–∞—à–∏ –ü–æ–ª–µ–≤–æ–π, 12 –ª–µ—Ç (–æ–±—Ä–∞–∑—Ü–æ–≤–∞—è –∏–∑–æ—Å—Ç—É–¥–∏—è ¬´–Ý–∞–¥—É–≥–∞¬ª –î–ö –ü–ê–û ¬´–®–£ ¬´–ü–æ–∫—Ä–æ–≤—Å–∫–æ–µ¬ª)

–î–≤–µ–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ç—å —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏—Ö –∑–∞ –Ý–æ–∂–¥–µ—Å—Ç–≤–æ–º –•—Ä–∏—Å—Ç–æ–≤—ã–º –¥–Ω–µ–π –∑–æ–≤—É—Ç—Å—è –°–≤—è—Ç–∫–∞–º–∏, –æ—Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω—ã–º–∏ –≤–µ–ª–∏–∫–∏–º–∏ –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏–∫–∞–º–∏ –Ý–æ–∂–¥–µ—Å—Ç–≤–∞ –•—Ä–∏—Å—Ç–æ–≤–∞ –∏ –ë–æ–≥–æ—è–≤–ª–µ–Ω–∏—è.

–°–≤—è—Ç–∫–∏ ‚Äì –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏–∫ —Ö—Ä–∏—Å—Ç–∏–∞–Ω—Å–∫–∏–π, –Ω–æ –∫ –Ω–µ–º—É –ø—Ä–∏–º–µ—à–∞–ª–æ—Å—å –Ω–µ–º–∞–ª–æ —è–∑—ã—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ, —É–Ω–∞—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–≥–æ –æ—Ç –¥—Ä–µ–≤–Ω–µ–π—à–∏—Ö –≤—Ä–µ–º–µ–Ω. –≠—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è —à—É–º–Ω—ã—Ö –∑–∞–±–∞–≤, —Ä–æ–∑—ã–≥—Ä—ã—à–µ–π –∏ –≤–µ—Å–µ–ª—ã—Ö –∫–æ–º–ø–∞–Ω–∏–π. –° —è–∑—ã—á–µ—Å–∫–∏—Ö –≤—Ä–µ–º–µ–Ω –ø—Ä–∏—à–µ–ª –∫ –Ω–∞–º –æ–±—ã—á–∞–π –Ω–∞ –°–≤—è—Ç–∫–∏ —Ä—è–¥–∏—Ç—å—Å—è, –Ω–∞–¥–µ–≤–∞—Ç—å –º–∞—Å–∫–∏, –≥–∞–¥–∞—Ç—å, —É—Å—Ç—Ä–∞–∏–≤–∞—Ç—å –∫–∞—Ç–∞–Ω—å—è –∏ –ø–ª—è—Å–∫–∏, –≤–æ–∑–∂–∏–≥–∞—Ç—å –æ–≥–Ω–∏…

–ù–µ –∑–∞–±—É–¥—å—Ç–µ, —á—Ç–æ –°–≤—è—Ç–∫–∏ ‚Äì —ç—Ç–æ —Å–≤—è—Ç—ã–µ –¥–Ω–∏, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º—É —Å–ª–µ–¥—É–µ—Ç –∏–∑–±–µ–≥–∞—Ç—å –≤—Å–µ–≥–æ, —á—Ç–æ –º–æ–∂–µ—Ç –∫–∞–∫-—Ç–æ —ç—Ç—É —Å–≤—è—Ç–æ—Å—Ç—å –æ—Å–∫–≤–µ—Ä–Ω–∏—Ç—å. –û–¥–Ω–æ –∏–∑ —Ü–µ—Ä–∫–æ–≤–Ω—ã—Ö –ø–æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏–π –≥–ª–∞—Å–∏—Ç, —á—Ç–æ –∑–∞–ø—Ä–µ—â–∞–µ—Ç—Å—è ¬´–≤ –Ω–∞–≤–µ—á–µ—Ä–∏–∏ –Ý–æ–∂–¥–µ—Å—Ç–≤–∞ –•—Ä–∏—Å—Ç–æ–≤–∞ –∏ –≤ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–µ–Ω–∏–µ –°–≤—è—Ç–æ–∫ –∑–∞–≤–æ–¥–∏—Ç—å –ø–æ —Å—Ç–∞—Ä–∏–Ω–Ω—ã–º –∏–¥–æ–ª–æ–ø–æ–∫–ª–æ–Ω–Ω–∏—á–µ—Å–∫–∏–º –ø—Ä–µ–¥–∞–Ω–∏—è–º –∏–≥—Ä–∏—â–∞, –∏, –Ω–∞—Ä—è–∂–∞—è—Å—å –≤ –∫—É–º–∏—Ä—Å–∫–∏–µ –æ–¥–µ—è–Ω–∏—è, –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥–∏—Ç—å –Ω–∞ —É–ª–∏—Ü–∞—Ö –ø–ª—è—Å–∫–∏ –∏ –ø–µ—Ç—å —Å–æ–±–ª–∞–∑–Ω–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–µ –ø–µ—Å–Ω–∏¬ª. –ß—Ç–æ –∂–µ –∫–∞—Å–∞–µ—Ç—Å—è –≥–∞–¥–∞–Ω–∏–π, —Ç–æ –∫ –Ω–∏–º –¶–µ—Ä–∫–æ–≤—å –∏–∑–¥–∞–≤–Ω–∞ –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏–ª–∞—Å—å —Å—Ç—Ä–æ–≥–æ –∏ –∑–∞–ø—Ä–µ—â–∞–ª–∞.

Подготовили Анна Молчанова, Анастасия Сальниченко, «Орбита»