–Ю–Ї—А–µ—Б—В–љ–Њ—Б—В–Є —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ¬†–Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–∞—А–Љ–µ–є—Б–Ї–∞ –≤ –њ–Њ–ї–љ–Њ–є –Љ–µ—А–µ –Њ—Й—Г—В–Є–ї–Є ¬Ђ—Г–≥–Њ–ї—М–љ—Г—О –ї–Є—Е–Њ—А–∞–і–Ї—Г¬ї¬†–≤—А–µ–Љ–µ–љ¬†—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ф–Њ–љ–±–∞—Б—Б–∞. –Т –≤–Њ—Б—М–Љ–Є–і–µ—Б—П—В—Л–µ –≥–Њ–і—Л XIX –≤–µ–Ї–∞ –≤–±–ї–Є–Ј–Є¬†—Б–µ–ї–∞ –У—А–Є—И–Є–љ–Њ —Г–ґ–µ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Њ –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б–Ї–Є—Е –Є –њ–Њ–Љ–µ—Й–Є—З—М–Є—Е –Ї–Њ–њ–µ–є.

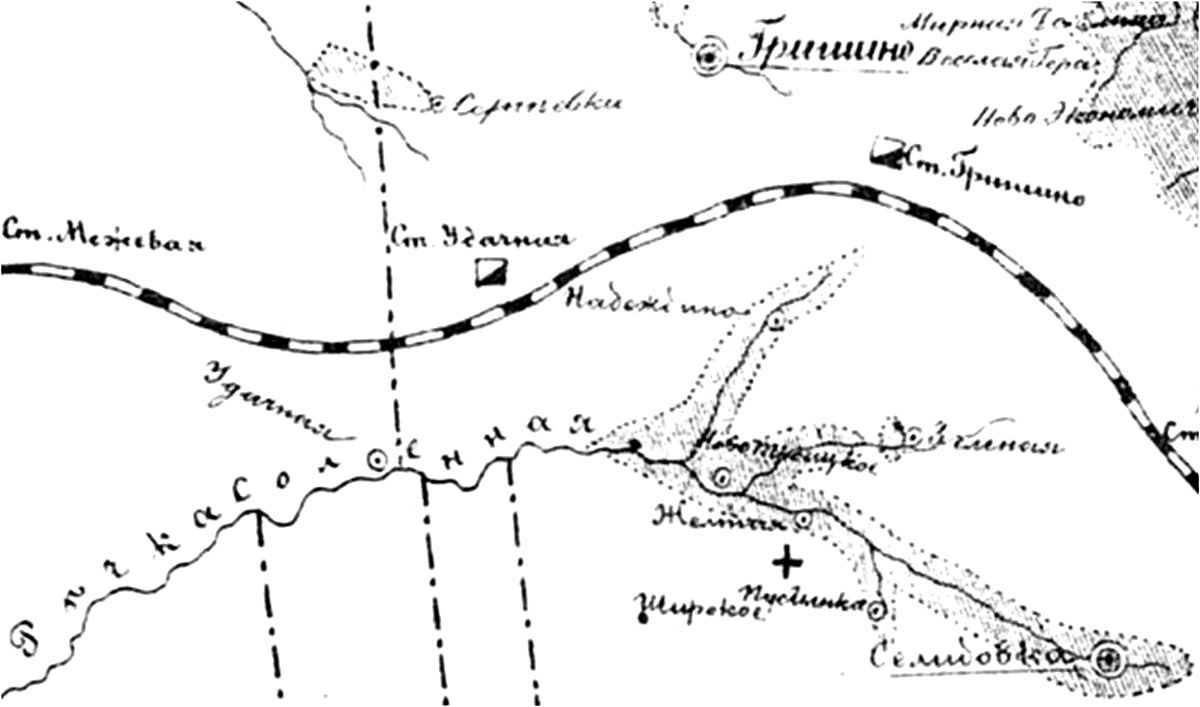

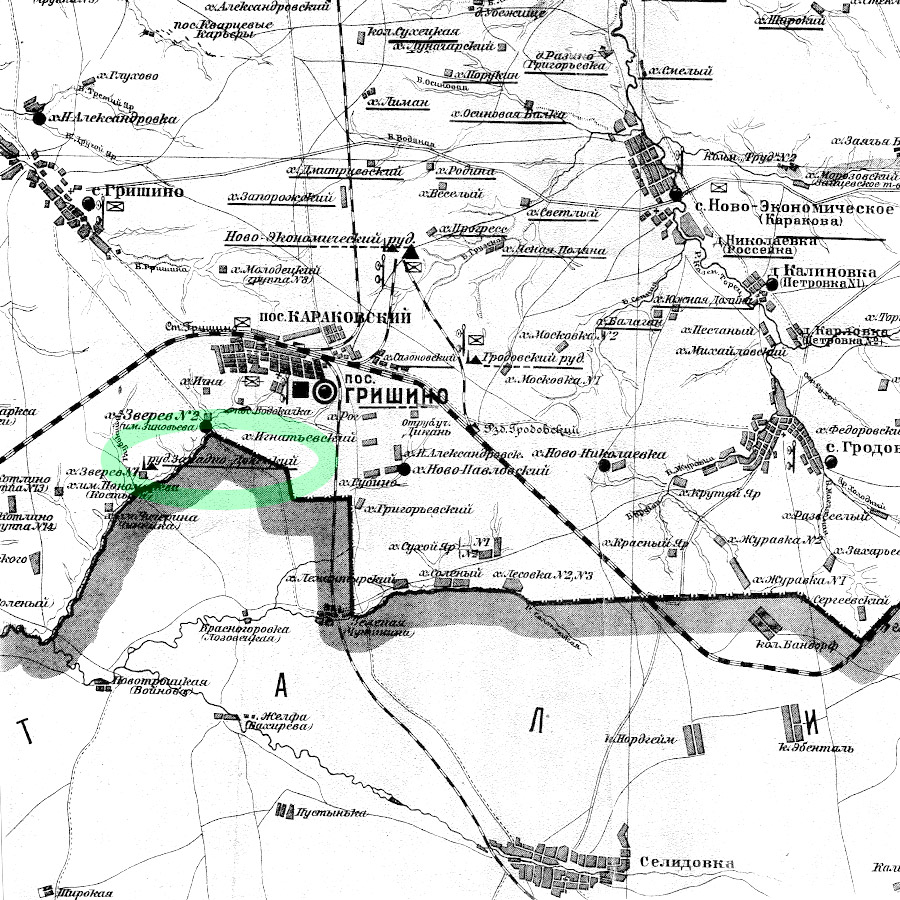

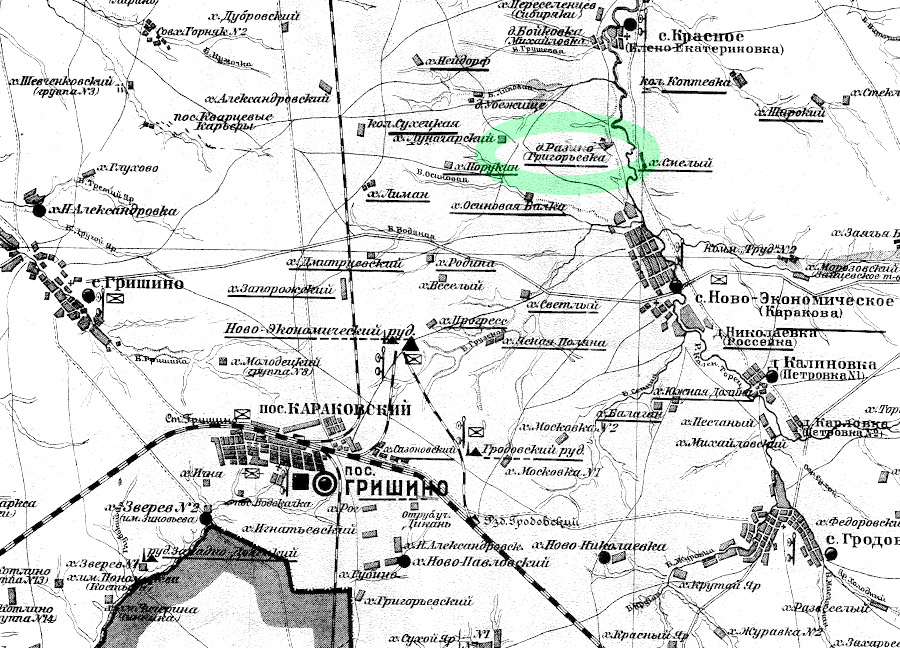

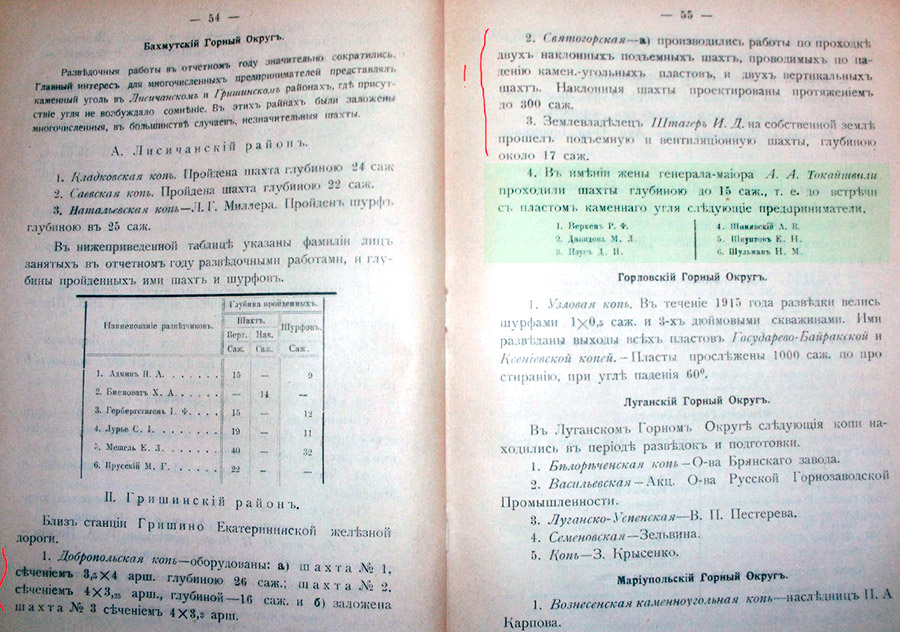

–£–≥–Њ–ї—М–љ–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є–µ –љ–µ–і–∞–ї–µ–Ї–Њ –Њ—В —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –У—А–Є—И–Є–љ–Њ –љ–∞ ¬Ђ–Ъ–∞—А—В–µ –Ј–∞–ї–µ–ґ–µ–є –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–≥–ї—П, –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–є —Б–Њ–ї–Є –Є —А–∞–Ј–љ—Л—Е —А—Г–і –С–∞—Е–Љ—Г—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Г–µ–Ј–і–∞ –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–Њ—Б–ї–∞–≤—Б–Ї–Њ–є –≥—Г–±–µ—А–љ–Є–Є¬ї –Ј–∞ 1885 –≥–Њ–і:

–Я–Њ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є –°–µ—А–≥–µ—П –Ы—Г–Ї–Њ–≤–µ–љ–Ї–Њ –Є –і—А—Г–≥–Є—Е –Ї—А–∞–µ–≤–µ–і–Њ–≤, –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї—П—Е —Б–µ–ї–∞ –Э–Њ–≤–Њ—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Б 1881 –≥–Њ–і–∞ –і–Њ–±—Л–≤–∞–ї–Є —Г–≥–Њ–ї—М –љ–∞ —А—Г–і–љ–Є–Ї–µ –Ґ—П–≥—Г–љ–Њ–≤–∞, –Ї 1884 –≥–Њ–і—Г вАУ –љ–∞ —А—Г–і–љ–Є–Ї–µ –†–Њ–Ј–Є–љ–≥–∞. –° 1882-–≥–Њ –Ѓ–ґ–љ–Њ-–†—Г—Б—Б–Ї–Њ–µ –Ф–љ–µ–њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ –Љ–µ—В–∞–ї–ї—Г—А–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –≤–µ–ї–Њ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї—Г¬† –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї—П—Е –Э–Њ–≤–Њ—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±—Й–Є–љ—Л –Є —Б–Њ—Б–µ–і–љ–Є—Е —Г—З–∞—Б—В–Ї–∞—Е вАУ –≤–њ—А–Њ—З–µ–Љ, –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —Б–Ї–Њ—А–Њ –Њ–љ–Њ –њ–Њ–Ї–Є–љ—Г–ї–Њ —А–∞–є–Њ–љ –У—А–Є—И–Є–љ–Њ. –° 1884-–≥–Њ –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї—П—Е –Њ–±—Й–Є–љ—Л —Б–µ–ї–∞ –Э–Њ–≤–Њ—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–∞ –Ї–Њ–њ—М –Р.–Э. –Ц—Г–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ.

–Т –Ї–Њ–љ—Ж–µ –≤–Њ—Б—М–Љ–Є–і–µ—Б—П—В—Л—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ XIX –≤–µ–Ї–∞ –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –У—А–Є—И–Є–љ–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞ —Г–≥–ї—П –љ–∞ —А—Г–і–љ–Є–Ї–µ –У—А–Є—И–Є–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ—Б—В–≤–∞ (—Г–њ—А–∞–≤–ї—П—О—Й–Є–є вАУ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Є–є –њ–Њ–і–і–∞–љ–љ—Л–є –Ь.–Ш.–Ъ–∞—В—В–∞–≤–Њ–Ј).

–Т–Њ—Б—М–Љ–Є–і–µ—Б—П—В—Л–Љ–Є –≥–Њ–і–∞–Љ–Є XIX —Б—В–Њ–ї–µ—В–Є—П¬†–і–∞—В–Є—А—Г–µ—В—Б—П –љ–∞—З–∞–ї–Њ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є —Г–≥–Њ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Љ–µ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –≤–±–ї–Є–Ј–Є –і–µ—А–µ–≤–љ–Є –Ч–µ–ї–µ–љ–∞—П (–І—Г–љ–Є—И–Є–љ–∞).

–Т —А–∞–є–Њ–љ–µ —Б–Њ—Б–µ–і–љ–µ–є –і–µ—А–µ–≤–љ–Є –Ц–µ–ї—В–∞—П, —В–∞–Ї–ґ–µ –Ї –≤–Њ—Б—М–Љ–Є–і–µ—Б—П—В—Л–Љ –≥–Њ–і–∞–Љ, –Њ—В–Ї—А—Л–ї–∞—Б—М –С–Њ–ґ–µ–і–∞—А–Њ–≤—Б–Ї–∞—П –Ї–Њ–њ—М, —Е–Њ–Ј—П–Є–љ–Њ–Љ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є –±—Л–ї —В–∞–Љ–Њ—И–љ–Є–є –њ–Њ–Љ–µ—Й–Є–Ї –Т.–Ш. –С–∞—Е–Є—А–µ–≤. –Ш–Љ–µ–љ–љ–Њ –µ–≥–Њ –Є–Љ—П –љ–Њ—Б–Є–ї —В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–є¬†–С–∞—Е–Є—А–µ–≤—Б–Ї–Є–є (–С–∞—Е–∞—А–µ–≤—Б–Ї–Є–є) –њ–ї–∞—Б—В, –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–љ—Л–є –≤ —З–µ—Б—В—М —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –њ–µ—А–≤—Л–Љ –љ–∞—З–∞–ї¬†–µ–≥–Њ —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї—Г.

–≠—В–Њ –і–∞–ї–µ–Ї–Њ –љ–µ –њ–Њ–ї–љ—Л–є –њ–µ—А–µ—З–µ–љ—М —А–∞–±–Њ—В–∞–≤—И–Є—Е –≤–Њ–Ї—А—Г–≥ –У—А–Є—И–Є–љ–Њ —И–∞—Е—В –Є –Є—Е –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–≤ вАУ —В–µ–Љ –±–Њ–ї–µ–µ —З—В–Њ –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –Є–Ј –љ–Є—Е, –љ–∞–≤–µ—А–љ–Њ–µ, —В–∞–Ї –Є –Њ—Б—В–∞–љ—Г—В—Б—П –љ–µ–Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—Л–Љ–Є. –Ф—А—Г–≥–Є–µ –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–Є, –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, –Њ—Б—В–∞–≤–Є–ї–Є –Ј–∞–Љ–µ—В–љ—Л–є —Б–ї–µ–і, –∞ –Ї–Њ–µ-–Ї—В–Њ –і–∞–ґ–µ ¬Ђ—Г–≤–µ–Ї–Њ–≤–µ—З–Є–ї¬ї —Б–≤–Њ–µ –Є–Љ—П –≤ –љ–∞—А–Њ–і–љ—Л—Е —В–Њ–њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—Е.

–Ґ–∞–Ї–Њ–є —П—А–Ї–Њ–є –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М—О, –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ,¬†–±—Л–ї –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А –Ш–µ—А–Њ–љ–Є–Љ –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З –Ґ–∞–±—Г—А–љ–Њ.

–Ґ–∞–Ї–Њ–є —П—А–Ї–Њ–є –ї–Є—З–љ–Њ—Б—В—М—О, –љ–µ—Б–Њ–Љ–љ–µ–љ–љ–Њ,¬†–±—Л–ї –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А –Ш–µ—А–Њ–љ–Є–Љ –Я–∞–≤–ї–Њ–≤–Є—З –Ґ–∞–±—Г—А–љ–Њ.

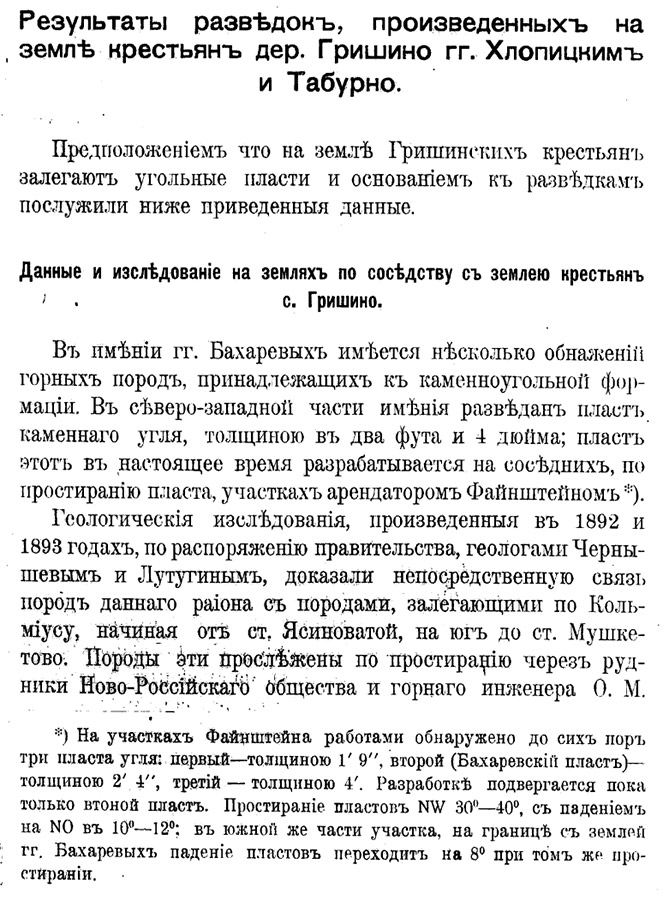

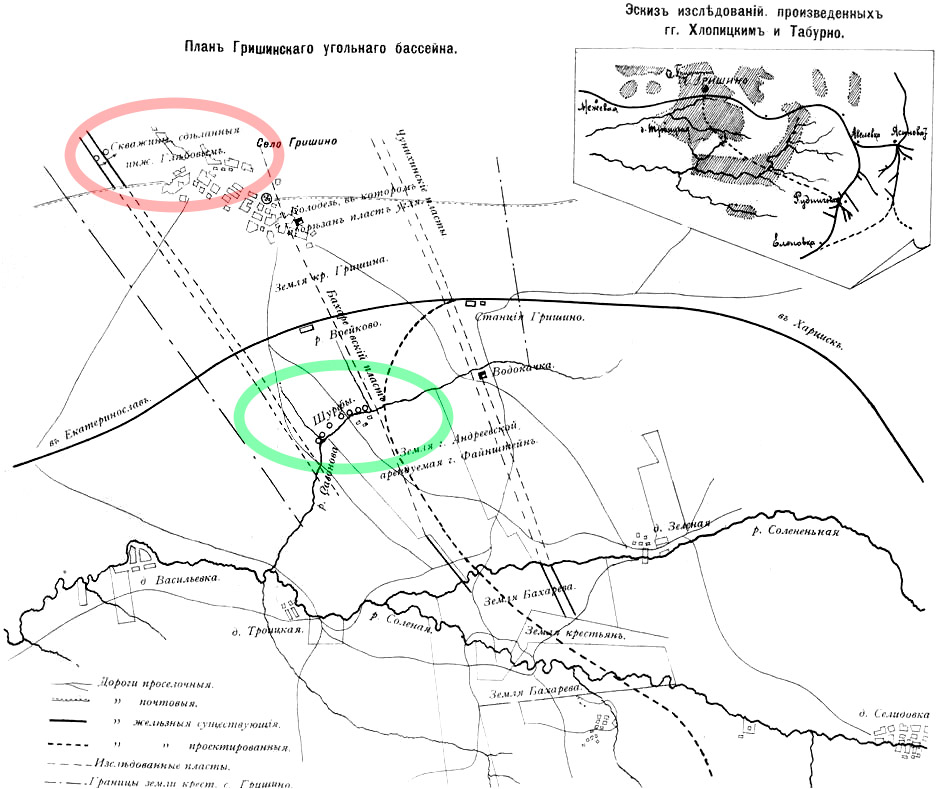

–Т 1887 –≥–Њ–і—Г –љ–µ–Ї—В–Њ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А –У–ї–µ–±–Њ–≤ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є–ї –≥–µ–Њ–ї–Њ–≥–Њ—А–∞–Ј–≤–µ–і–Ї—Г –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї—П—Е –≥—А–Є—И–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ. –Ґ–Њ–≥–і–∞ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–µ –і–∞–ї–Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л—Е —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–Њ–≤ вАУ –±—Л–ї–Є –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ—Л –ї–Є—И—М –Њ—З–µ–љ—М —В–Њ–љ–Ї–Є–µ –њ–ї–∞—Б—В—Л. –°–Њ–≤–µ—А—И–µ–љ–љ–Њ –Є–љ—Г—О –Ї–∞—А—В–Є–љ—Г –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –Є–Ј—Л—Б–Ї–∞–љ–Є—П –Т.–Ш. –•–ї–Њ–њ–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ш.–Я. –Ґ–∞–±—Г—А–љ–Њ, –њ—А–Њ–≤–µ–і–µ–љ–љ—Л–µ –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї—П—Е –≥—А–Є—И–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±—Й–Є–љ—Л –≤ 1899 –≥–Њ–і—Г.

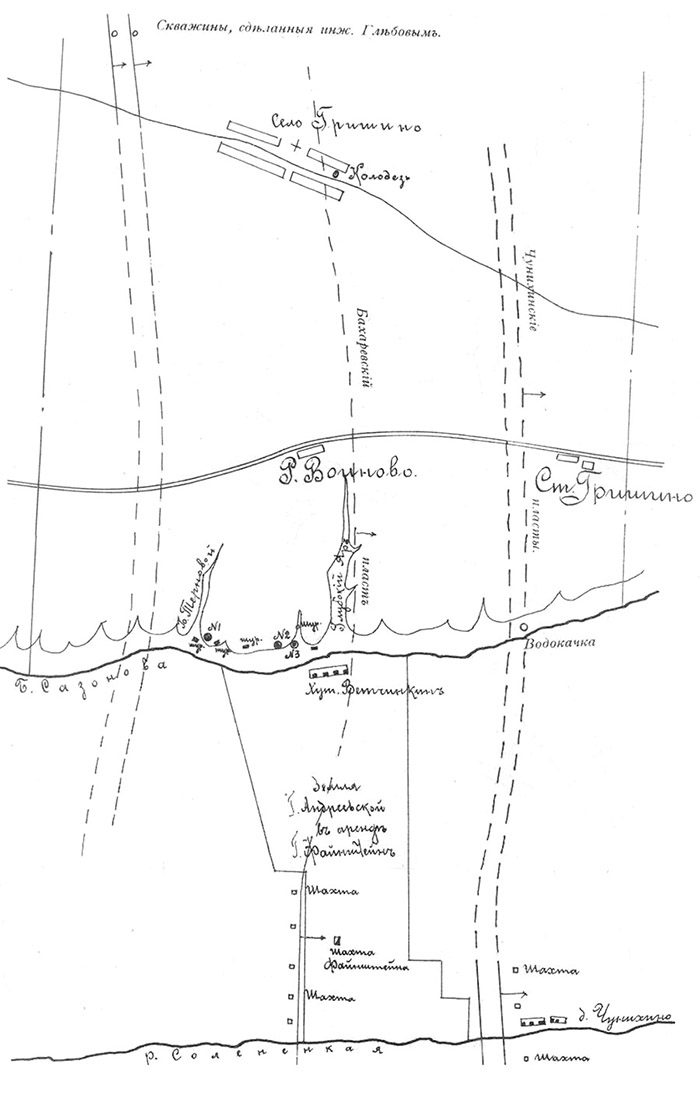

–Э–µ—Г–і–∞—З—Г –У–ї–µ–±–Њ–≤–∞ –•–ї–Њ–њ–Є—Ж–Ї–Є–є –Є –Ґ–∞–±—Г—А–љ–Њ –Њ–±—К—П—Б–љ–Є–ї–Є —В–µ–Љ, —З—В–Њ –Њ–љ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї –љ–∞ –≤–Њ–Ј–≤—Л—И–µ–љ–љ–Њ–Љ –Љ–µ—Б—В–µ. –°–∞–Љ–Є –Њ–љ–Є¬†—А–µ—И–Є–ї–Є –±—Г—А–Є—В—М —А–∞–Ј–≤–µ–і—Л–≤–∞—В–µ–ї—М–љ—Л–µ —Б–Ї–≤–∞–ґ–Є–љ—Л –≤ –°–∞–Ј–Њ–љ–Њ–≤–Њ–є –±–∞–ї–Ї–µ, –љ–∞ —О–ґ–љ–Њ–є –≥—А–∞–љ–Є—Ж–µ –Ј–µ–Љ–µ–ї—М –≥—А–Є—И–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ.

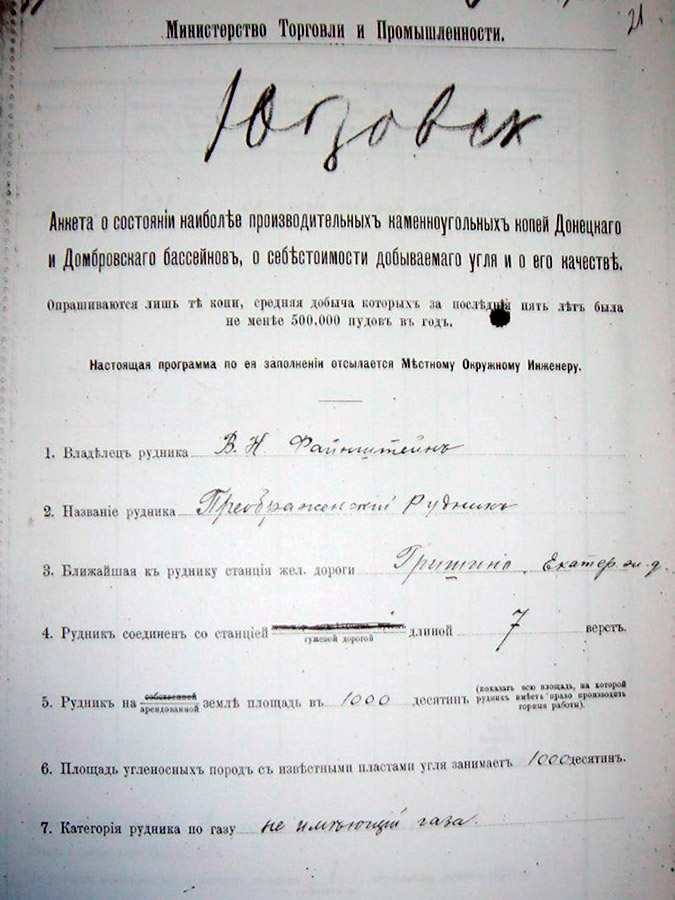

–Т—Л–±–Њ—А –±—Л–ї –Њ–±—Г—Б–ї–Њ–≤–ї–µ–љ –µ—Й–µ –Є —В–µ–Љ, —З—В–Њ –љ–∞ —Б–Љ–µ–ґ–љ–Њ–Љ —Г—З–∞—Б—В–Ї–µ, –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–≤—И–µ–Љ –њ–Њ–Љ–µ—Й–Є—Ж–µ –Р–љ–і—А–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–є, —Г–ґ–µ –≤–µ–ї–∞—Б—М —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞ –С–∞—Е–Є—А–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–ї–∞—Б—В–∞. –Х—О –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞–ї—Б—П –≤–ї–∞–і–µ–ї–µ—Ж –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А—Г–і–љ–Є–Ї–∞ –Т. –§–∞–є–љ—И—В–µ–є–љ (–≤ —Б—В–∞—А—Л—Е –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В–∞—Е –Њ–љ —Г–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–µ—В—Б—П —Б —А–∞–Ј–љ—Л–Љ–Є –Є–љ–Є—Ж–Є–∞–ї–∞–Љ–Є: –Т.–Ю., –Т.–Э., –Т.–У.).

–Ґ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ, –•–ї–Њ–њ–Є—Ж–Ї–Є–є –Є –Ґ–∞–±—Г—А–љ–Њ –Є—Б–Ї–∞–ї–Є –≤ –њ–µ—А–≤—Г—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М —Е–Њ—А–Њ—И–Њ¬†—А–∞–Ј–≤–µ–і–∞–љ–љ—Л–є –Є –Љ–µ—Б—В–∞–Љ–Є –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ–Њ —А–∞–Ј—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–є —Г–≥–Њ–ї—М–љ—Л–є –њ–ї–∞—Б—В.

–Я–µ—А–≤–∞—П —Б–Ї–≤–∞–ґ–Є–љ–∞, –њ—А–Њ–±—Г—А–µ–љ–љ–∞—П –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –Ґ–µ—А–љ–Њ–≤–Њ–є –±–∞–ї–Ї–Є, –≤–њ–∞–і–∞—О—Й–µ–є –≤ –°–∞–Ј–Њ–љ–Њ–≤—Г—О, –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –љ–µ—Г–і–∞—З–љ–Њ–є: –±—Г—А –љ–∞—В–Ї–љ—Г–ї—Б—П –љ–∞ –Ї—А–µ–њ–Ї–Є–є –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ—П–Ї. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –њ–Њ—Б–ї–µ–і—Г—О—Й–Є–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –•–ї–Њ–њ–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –Є –Ґ–∞–±—Г—А–љ–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є, —З—В–Њ –Є –С–∞—Е–Є—А–µ–≤—Б–Ї–Є–є –њ–ї–∞—Б—В, –Є –њ–ї–∞—Б—В—Л, –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–µ–љ–љ—Л–µ –У–ї–µ–±–Њ–≤—Л–Љ, –њ—А–Њ—Б—В–Є—А–∞—О—В—Б—П –љ–∞ —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–Ј–∞–њ–∞–і —З–µ—А–µ–Ј –Ј–µ–Љ–ї–Є –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ –У—А–Є—И–Є–љ–Њ –±–µ–Ј –Њ—Б–Њ–±—Л—Е –љ–∞—А—Г—И–µ–љ–Є–є, –∞ –Є—Е –Љ–Њ—Й–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –≤–µ—Б—В–Є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ—Г—О —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї—Г.

–° —Г—З–µ—В–Њ–Љ –Ј–∞–ї–µ–≥–∞–љ–Є—П –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї—П—Е –У—А–Є—И–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –Њ–±—Й–Є–љ—Л –µ—Й–µ –Є –І—Г–љ–Є—Е–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –њ–ї–∞—Б—В–Њ–≤, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ –±–ї–Є–Ј–Њ—Б—В–Є —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –У—А–Є—И–Є–љ–Њ –Є –Т–Њ–є–љ–Њ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј—К–µ–Ј–і–∞ –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–Є, —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–∞ —Г–≥–ї—П –≤ —Н—В–Њ–Љ —А–∞–є–Њ–љ–µ –±—Л–ї–∞ –њ—А–Є–Ј–љ–∞–љ–∞ —Ж–µ–ї–µ—Б–Њ–Њ–±—А–∞–Ј–љ–Њ–є.

–Э–∞ –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–є —Б—Е–µ–Љ–µ, –і–∞—В–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є 1899 –≥–Њ–і–Њ–Љ, –Њ–±–Њ–Ј–љ–∞—З–µ–љ –≤—Л—И–µ—Г–њ–Њ–Љ—П–љ—Г—В—Л–є —А—Г–і–љ–Є–Ї –§–∞–є–љ—И—В–µ–є–љ–∞.

¬Ђ–° 1898 (–њ–Њ –і–∞–љ–љ—Л–Љ –°.–Я.–Ы—Г–Ї–Њ–≤–µ–љ–Ї–Њ вАУ —Б 1893) –≥–Њ–і–∞ –љ–∞—З–Є–љ–∞–µ—В —Б–≤–Њ–µ –ї–µ—В–Њ—Б—З–Є—Б–ї–µ–љ–Є–µ –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Є–є —А—Г–і–љ–Є–Ї, –±–µ–Ј –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ –≤ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ–µ –љ–µ–≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М –Є—Б—В–Њ—А–Є—О —Г–≥–ї–µ–і–Њ–±—Л—З–Є –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –У—А–Є—И–Є–љ–Њ, вАУ –њ–Є—И–µ—В –≤ –Ц–Ц –Ї—А–∞–µ–≤–µ–і –Я–∞–≤–µ–ї –С–µ–ї–Є—Ж–Ї–Є–є. вАУ –†—Г–і–љ–Є–Ї —А–∞—Б–њ–Њ–ї–∞–≥–∞–ї—Б—П –Љ–µ–ґ–і—Г –і–µ—А–µ–≤–љ–µ–є –Ц–µ–ї—В–∞—П –Є –°–∞–Ј–Њ–љ–Њ–≤–Њ–є –±–∞–ї–Ї–Њ–є –љ–∞ –Љ–µ—Б—В–µ –Љ–µ–ї–Ї–Є—Е –Ї—Г—Б—В–∞—А–љ—Л—Е —И–∞—Е—В –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ –Ы—Л—Б–Њ–≥–Њ—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–є –Њ–±—Й–Є–љ—Л. –Т–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–µ–Љ —А—Г–і–љ–Є–Ї–∞ –±—Л–ї –ґ–Є—В–µ–ї—М —Б–µ–ї–∞ –У—А–Є—И–Є–љ–Њ –Т.–Ю. –§–∞–є–љ—И—В–µ–є–љ. –Ф–Њ –Ї–Њ–љ—Ж–∞ XIX –≤–µ–Ї–∞ —И–∞—Е—В—Л –Т.–Ю. –§–∞–є–љ—И—В–µ–є–љ–∞ —З–Є—Б–ї—П—В—Б—П –≤ –∞—А–µ–љ–і–µ —Г –љ–µ–Ї–Њ–µ–≥–Њ –Ъ.–°. –Ъ–µ—А–љ–µ—А–∞. –§–∞–є–љ—И—В–µ–є–љ –і–ї—П –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є —Г–≥–ї–µ–і–Њ–±—Л—З–Є –∞—А–µ–љ–і–Њ–≤–∞–ї 724 –і–µ—Б—П—В–Є–љ—Л –Ј–µ–Љ–ї–Є —Г –њ–Њ–Љ–µ—Й–Є—Ж—Л –Э.–Р. –Р–љ–і—А–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –Р–љ–і—А–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Е—Г—В–Њ—А–∞. –Т –љ–∞—З–∞–ї–µ –•–• –≤–µ–Ї–∞ –њ–ї–Њ—Й–∞–і—М –њ–Њ–і —А—Г–і–љ–Є–Ї –≤–Њ–Ј—А–Њ—Б–ї–∞ –і–Њ 1000 –і–µ—Б—П—В–Є–љ¬ї.

–Я–Њ –Є–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є–Є –Я–∞–≤–ї–∞ –С–µ–ї–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ, –і–Њ–±—Л–≤–∞—О—Й–∞—П —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М –Я—А–µ–Њ–±—А–∞–ґ–µ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А—Г–і–љ–Є–Ї–∞ –љ–∞ 1901 –≥–Њ–і –±—Л–ї–∞ —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–∞ –≤ 4,5 –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–∞ –њ—Г–і–Њ–≤ –µ–ґ–µ–≥–Њ–і–љ–Њ, —Е–Њ—В—П –Ї 1904-–Љ—Г –µ–µ –њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М —Б–љ–Є–Ј–Є—В—М –і–Њ 0,5 –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–∞ –њ—Г–і–Њ–≤.

–Ш –≤—Б–µ —А–∞–≤–љ–Њ —А—Г–і–љ–Є–Ї –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–ї —Б—З–Є—В–∞—В—М—Б—П –Њ–і–љ–Њ–є –Є–Ј –љ–∞–Є–±–Њ–ї–µ–µ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Л—Е –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ—Л—Е –Ї–Њ–њ–µ–є, –Њ —З–µ–Љ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤—Г–µ—В –і–Њ–Ї—Г–Љ–µ–љ—В 1910 –≥–Њ–і–∞.

–Э–∞—З–∞–ї–Њ –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ–є —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є —Г–≥–ї—П –≤–±–ї–Є–Ј–Є –У—А–Є—И–Є–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Б –Є–Љ–µ–љ–µ–Љ —Г–ґ–µ –Є–Ј–≤–µ—Б—В–љ–Њ–≥–Њ –љ–∞–Љ –Є–љ–ґ–µ–љ–µ—А–∞ –Ш–µ—А–Њ–љ–Є–Љ–∞ –Ґ–∞–±—Г—А–љ–Њ.

¬Ђ–Т 1901 –≥–Њ–і—Г —Г—З—А–µ–ґ–і–µ–љ–Њ –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ-–Ф–Њ–љ–µ—Ж–Ї–Њ–µ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ–Њ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ вАУ ¬Ђ–Ч–∞–њ–∞–і–Њ–љ¬ї (–њ—А–µ–і—Б–µ–і–∞—В–µ–ї—М вАУ –Т.–Т.–І–µ—А–љ–∞–≤–Є–љ, –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А-—А–∞—Б–њ–Њ—А—П–і–Є—В–µ–ї—М вАУ –Ї–љ—П–Ј—М –°.–Т. –Ъ—Г–і–∞—И—С–≤, –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ вАУ –Ы.–Р. –°–µ–Љ–Ї–Њ–≤, –Ш.–Я. –Ґ–∞–±—Г—А–љ–Њ) —Б –Њ—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–Љ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї–Њ–Љ 2,2 –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–∞ —А—Г–±–ї–µ–є,¬† вАУ —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В¬†–Я–∞–≤–µ–ї –С–µ–ї–Є—Ж–Ї–Є–є. вАУ –Ю–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –њ—А–Є—Б—В—Г–њ–Є–ї–Њ –Ї –Ј–∞–Ї–ї–∞–і–Ї–µ –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —А—Г–і–љ–Є–Ї–∞ –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ ¬Ђ—Е—Г—В–Њ—А–∞ –Ґ–∞–±—Г—А–љ—Л–є¬ї (–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–µ –љ–∞–Ј–≤–∞–љ–Є–µ –Њ–Ї—А–∞–Є–љ—Л —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Б–µ–ї–∞ –Ч–≤–µ—А–µ–≤–Њ). –Р —А—Г–і–љ–Є–Ї, –≤ —Б–≤–Њ—О –Њ—З–µ—А–µ–і—М, –љ–∞—З–Є–љ–∞–ї—Б—П —Б –Љ–µ–ї–Ї–Њ–є —И–∞—Е—В—Л –≤–ї–∞–і–µ–ї—М—Ж–∞ ¬Ђ—Е—Г—В–Њ—А–∞¬ї¬† вАУ —Б–ї–µ–і—Г–µ—В –њ–Њ–ї–∞–≥–∞—В—М, —З—В–Њ —А–µ—З—М –Є–і–µ—В –Њ–± –Ш.–Я. –Ґ–∞–±—Г—А–љ–Њ —Б ¬Ђ–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л–Љ¬ї –њ—А–Њ–Є–Ј–љ–Њ—И–µ–љ–Є–µ–Љ –µ–≥–Њ —Д–∞–Љ–Є–ї–Є–Є¬ї.

–Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ-–Ф–Њ–љ–µ—Ж–Ї–Є–є —А—Г–і–љ–Є–Ї –і–∞–ї –њ–µ—А–≤—Л–є —Г–≥–Њ–ї—М –≤ 1903 –≥–Њ–і—Г, –Є —Б–Њ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–µ–Љ –µ–≥–Њ –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В—М –њ—А–µ–≤—Л—Б–Є–ї–∞ –і–Њ–±—Л—З—Г —Г–≥–ї—П –љ–∞ —Б–Њ—Б–µ–і–љ–Є—Е –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б–Ї–Є—Е —И–∞—Е—В–∞—Е.

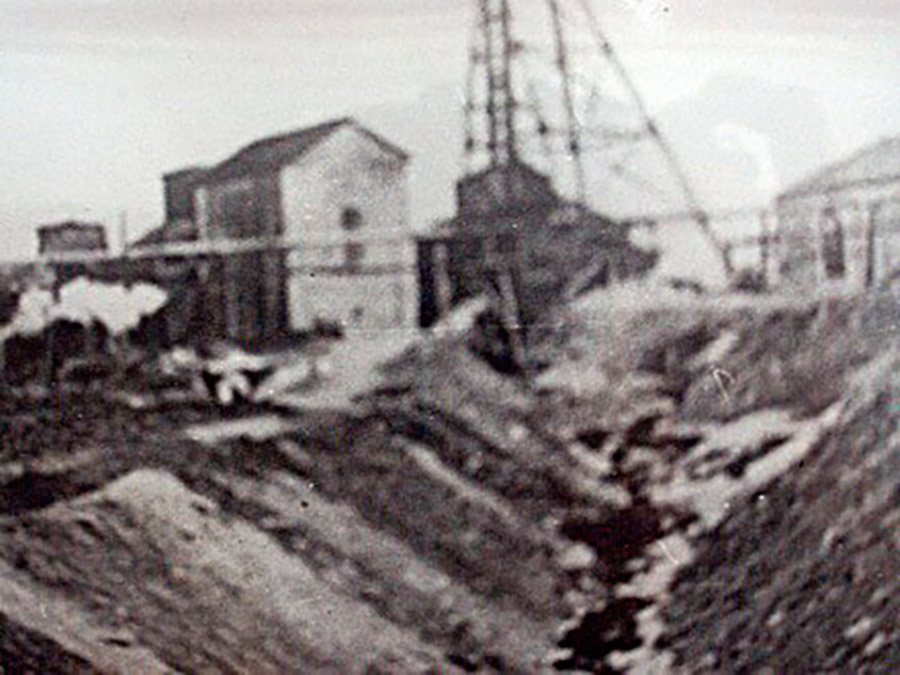

–†–∞–±–Њ—З–Є–µ –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ-–Ф–Њ–љ–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —А—Г–і–љ–Є–Ї–∞ –Њ–Ї–Њ–ї–Њ —Е—Г—В–Њ—А–∞ ¬Ђ–Ґ–∞–±—Г—А–љ—Л–є¬ї. –§–Њ—В–Њ 1909 –≥–Њ–і–∞:

–†–∞–±–Њ—З–Є–є –Ї–Њ—З–µ–≥–∞—А–Ї–Є –Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ-–Ф–Њ–љ–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —А—Г–і–љ–Є–Ї–∞ –Ц–µ—А–µ–±—Ж–Њ–≤ –§.–Т. –§–Њ—В–Њ 1909 –≥–Њ–і–∞:

–Ч–∞–њ–∞–і–љ–Њ-–Ф–Њ–љ–µ—Ж–Ї–Є–є —А—Г–і–љ–Є–Ї –љ–∞ –Ї–∞—А—В–µ –Э–Њ–≤–Њ—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞, 1925 –≥–Њ–і:

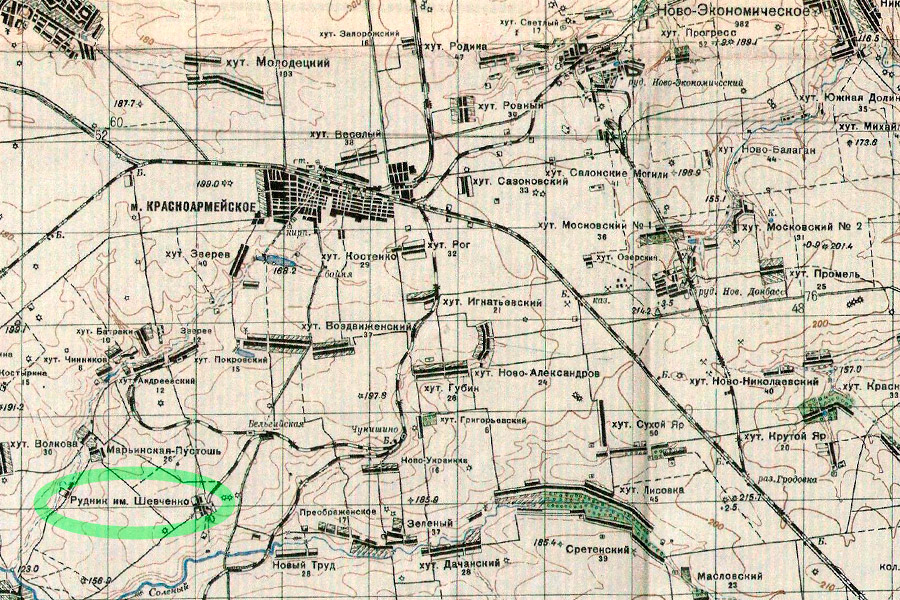

–Ъ –љ–∞—З–∞–ї—Г –•–• –≤–µ–Ї–∞ –Њ—В–љ–Њ—Б–Є—В—Б—П –Є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —А—Г–і–љ–Є–Ї–∞, –≤–њ–Њ—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–Є–Є —Б—В–∞–≤—И–µ–≥–Њ —И–∞—Е—В–Њ–є –Є–Љ–µ–љ–Є –®–µ–≤—З–µ–љ–Ї–Њ. –Ш—Б—В–Њ—А–Є—П –µ–≥–Њ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Њ–њ–Є—Б—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤ –Ї–љ–Є–≥–µ ¬Ђ–£–≥–Њ–ї—М –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–є, –ї—О–і–Є –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л–µ!¬ї, –Є–Ј–і–∞–љ–љ–Њ–є –Ї 20-–ї–µ—В–Є—О —И–∞—Е—В–Њ—Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П ¬Ђ–Я–Њ–Ї—А–Њ–≤—Б–Ї–Њ–µ¬ї.

–Ы—Л—Б–Њ–≥–Њ—А—Б–Ї–Є–є —А—Г–і–љ–Є–Ї. –§–Њ—В–Њ –љ–∞—З–∞–ї–∞ –•–• –≤–µ–Ї–∞:

–Э–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ –Љ–µ–ї–Ї–Є—Е –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–µ–є –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–ї–Є –љ–∞ –Ј–µ–Љ–ї—П—Е –Р–љ–і—А–Є–µ–≤—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–ї—Г–Ї—Г—Б—В–∞—А–љ—Г—О —И–∞—Е—В—Г, –Ї–Њ—В–Њ—А—Г—О –≤ 1907 –≥–Њ–і—Г –њ–µ—А–µ–Ї—Г–њ–Є–ї –Т. –§–∞–є–љ—И—В–µ–є–љ. –Ю–љ –Ј–∞–ї–Њ–ґ–Є–ї –±–Њ–ї–µ–µ –Ї—А—Г–њ–љ—Г—О —И–∞—Е—В—Г –Э–Ю–Ф-4, –≤—Б–Ї–Њ—А–µ –≤–Њ–Ј–ї–µ –љ–µ–µ –њ–Њ—П–≤–Є–ї–Є—Б—М –њ–µ—А–≤—Л–µ –±–∞—А–∞–Ї–Є –Є –≤—Л—А–Њ—Б –љ–µ–±–Њ–ї—М—И–Њ–є —И–∞—Е—В–µ—А—Б–Ї–Є–є –њ–Њ—Б–µ–ї–Њ–Ї.

–Т 1912 –≥–Њ–і—Г —И–∞—Е—В—Г –Э–Ю–Ф-4 –≤—Л–Ї—Г–њ–Є–ї–Њ –Ю–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ–љ–Њ–µ –∞–љ–Њ–љ–Є–Љ–љ–Њ–µ –∞–љ–≥–ї–Њ-—Д—А–∞–љ–Ї–Њ-–±–µ–ї—М–≥–Є–є—Б–Ї–Њ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –≥–Њ—А–љ–Њ–њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤. –Т —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —А–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є–Є –њ–Њ—П–≤–Є–ї–∞—Б—М –±–Њ–ї–µ–µ –Љ–Њ—Й–љ–∞—П —И–∞—Е—В–∞ вДЦ19, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤ 1915 –≥–Њ–і—Г –і–∞–ї–∞ –њ–µ—А–≤—Л–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ—Л–є —Г–≥–Њ–ї—М. –†—П–і–Њ–Љ –±—Л–ї–∞ –Њ—Б–љ–Њ–≤–∞–љ–∞ —И–∞—Е—В–∞ вДЦ20. –Э–µ–Ј–∞–і–Њ–ї–≥–Њ –і–Њ 1917 –≥–Њ–і–∞ —И–∞—Е—В—Г вДЦ19 –Ї—Г–њ–Є–ї–Є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –С–∞—А—Б–Ї–Є–є –Є –Ь–Є—В–Ї–µ–≤–Є—З, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–µ –і–Њ—А–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–Є –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є—П.

–Я–∞–љ–Њ—А–∞–Љ–∞ —И–∞—Е—В—Л вДЦ19. –°–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ —Д–Њ—В–Њ:

–†–µ–≤–Њ–ї—О—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ —Б–Њ–±—Л—В–Є—П 1917-–≥–Њ –Є –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–∞—П –≤–Њ–є–љ–∞ –њ—А–Є–≤–µ–ї–Є –Ї –њ–Њ–ї–љ–Њ–Љ—Г —А–∞–Ј—А—Г—И–µ–љ–Є—О —Г–≥–Њ–ї—М–љ–Њ–є –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Ф–Њ–љ–±–∞—Б—Б–∞. –Т 1919 –≥–Њ–і—Г –љ–∞—З–∞–ї–Њ—Б—М –≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Ы—Л—Б–Њ–≥–Њ—А—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А—Г–і–љ–Є–Ї–∞, –Є –≤—Б–Ї–Њ—А–µ —И–∞—Е—В—Л вДЦ19 –Є вДЦ20 –і–∞–ї–Є –њ–µ—А–≤—Л–є –њ–Њ—Б–ї–µ–≤–Њ–µ–љ–љ—Л–є —Г–≥–Њ–ї—М. –Т –љ–∞—З–∞–ї–µ –і–≤–∞–і—Ж–∞—В—Л—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ –Њ–±–µ —И–∞—Е—В—Л –±—Л–ї–Є –Њ–±—К–µ–і–Є–љ–µ–љ—Л –≤ –Њ–і–љ–Њ –њ—А–µ–і–њ—А–Є—П—В–Є–µ.

–†–∞–±–Њ—В–љ–Є—Ж—Л —И–∞—Е—В—Л вДЦ19-20:

–Я–Њ–Ј–і–љ–µ–µ –Є —И–∞—Е—В–µ вДЦ19-20, –Є –њ–Њ—Б–µ–ї–Ї—Г –±—Л–ї–Њ –њ—А–Є—Б–≤–Њ–µ–љ–Њ –Є–Љ—П –Ґ–∞—А–∞—Б–∞ –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤–Є—З–∞ –®–µ–≤—З–µ–љ–Ї–Њ.

–†—Г–і–љ–Є–Ї –Є–Љ–µ–љ–Є –®–µ–≤—З–µ–љ–Ї–Њ –љ–∞ –Ї–∞—А—В–µ 1930 –≥–Њ–і–Њ–≤:

–Т –љ–∞—З–∞–ї–µ –•–• –≤–µ–Ї–∞ –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ —Б–µ–ї–∞ –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤–Ї–∞ (–љ—Л–љ–µ вАУ –†–∞–Ј–Є–љ–Њ), –Ї —Б–µ–≤–µ—А–Њ-–≤–Њ—Б—В–Њ–Ї—Г –Њ—В —Б–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≥–Њ—А–Њ–і–∞ –†–Њ–і–Є–љ—Б–Ї–Њ–µ, —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є —И–∞—Е—В—Л –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ —Б–Њ–ї–Є–і–љ–Њ–≥–Њ –њ–Њ —В–µ–Љ –≤—А–µ–Љ–µ–љ–∞–Љ –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А—Г–і–љ–Є–Ї–∞. –Ъ–∞–Ї —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В –Я–∞–≤–µ–ї –С–µ–ї–Є—Ж–Ї–Є–є, —Б–µ–є—З–∞—Б —В–Њ—В –ґ–µ —Г—З–∞—Б—В–Њ–Ї, —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –љ–∞ –і—А—Г–≥–Є—Е –≥–Њ—А–Є–Ј–Њ–љ—В–∞—Е, —А–∞–Ј—А–∞–±–∞—В—Л–≤–∞–µ—В —И–∞—Е—В–∞ ¬Ђ–Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–ї–Є–Љ–∞–љ—Б–Ї–∞—П¬ї.

–†–∞–Ј–Є–љ–Њ (–У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤–Ї–∞) –љ–∞ –Ї–∞—А—В–µ –Э–Њ–≤–Њ—Н–Ї–Њ–љ–Њ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–є–Њ–љ–∞, 1925 –≥–Њ–і:

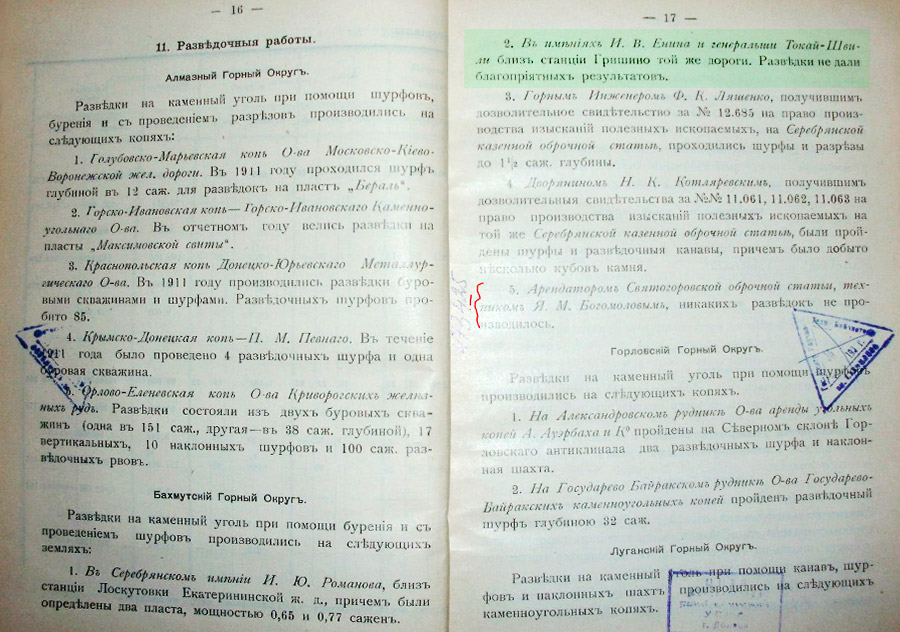

–Ю—Б–љ–Њ–≤–∞—В–µ–ї–µ–Љ —А—Г–і–љ–Є–Ї–∞ –±—Л–ї –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї-–Љ–∞–є–Њ—А –Т–∞—А–ї–∞–Љ –°–µ–Љ–µ–љ–Њ–≤–Є—З –Ґ–Њ–є–Ї–∞—И–≤–Є–ї–Є.

–Т 1908 –≥–Њ–і—Г –Њ—Д–Є—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–є —А—Г–њ–Њ—А –°–Њ–≤–µ—В–∞ –°—К–µ–Ј–і–∞ –≥–Њ—А–љ–Њ–њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Є–Ї–Њ–≤ —О–≥–∞ –†–Њ—Б—Б–Є–Є, –ґ—Г—А–љ–∞–ї ¬Ђ–У–Њ—А–љ–Њ-–Ј–∞–≤–Њ–і—Б–Ї–Њ–є –ї–Є—Б—В–Њ–Ї¬ї, –њ–Є—Б–∞–ї: ¬Ђ–Я—А–Є —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –У—А–Є—И–Є–љ–Њ –Х–Ї–∞—В–µ—А–Є–љ–Є–љ—Б–Ї–Њ–є –і–Њ—А–Њ–≥–Є, –≤ –Є–Љ–µ–љ–Є–Є –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤–Ї–∞, –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞—Й–µ–Љ –≥–µ–љ. –Љ–∞–є–Њ—А[—Г] –Т.–°. –Ґ–Њ–Ї–∞–є-–®–≤–Є–ї–Є, –Њ—В–Ї—А—Л—В –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ—Л–є —А—Г–і–љ–Є–Ї; –Њ—В–њ—А–∞–≤–Ї–∞ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г–≥–ї—П –Њ—В –Є–Љ–µ–љ–Є –Ґ–Њ–Ї–∞–є-–®–≤–Є–ї–Є –±—Г–і–µ—В –њ—А–Њ–Є–Ј–≤–Њ–і–Є—В—М—Б—П —Б –љ–Њ—П–±—А—П¬ї.

–Я–Њ–ї–љ–Њ—Ж–µ–љ–љ–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞ —А—Г–і–љ–Є–Ї–∞ –љ–∞—З–∞–ї–∞—Б—М –≤ 1909 –≥–Њ–і—Г. –Т –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є–µ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї–∞ –Њ–±—Й–µ–µ —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і—Б—В–≤–Њ –Њ—Б—Г—Й–µ—Б—В–≤–ї—П–ї–∞ –µ–≥–Њ —Б—Г–њ—А—Г–≥–∞ –Э–Є–љ–∞. –Ш–Ј-–Ј–∞ –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ–є –Є–Ј—Г—З–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є –Љ–µ—Б—В–Њ—А–Њ–ґ–і–µ–љ–Є—П –Є –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П –∞–і–µ–Ї–≤–∞—В–љ—Л—Е –њ–Њ–і—К–µ–Ј–і–љ—Л—Е –њ—Г—В–µ–є –Ї –±–ї–Є–ґ–∞–є—И–µ–є —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –У—А–Є—И–Є–љ–Њ –і–Њ–±—Л—З–∞ –љ–∞ –≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–Љ —А—Г–і–љ–Є–Ї–µ –±—Л–ї–∞ –љ–µ—А–∞–≤–љ–Њ–Љ–µ—А–љ–Њ–є.

¬Ђ–Т 1914 –≥–Њ–і—Г –љ–∞ —А—Г–і–љ–Є–Ї–µ –њ—А–Њ–Є—Б—Е–Њ–і–Є—В —Б–Љ–µ–љ–∞ —Б–Њ–±—Б—В–≤–µ–љ–љ–Є–Ї–∞: –Т.–°.–Ґ–Њ–Ї–∞–є—И–≤–Є–ї–Є –њ—А–Њ–і–∞–µ—В —Б–≤–Њ—О —И–∞—Е—В—Г —Б –і–Њ–±—Л–≤–∞—О—Й–µ–є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В—М—О 0,7 –Љ–ї–љ. –њ—Г–і–Њ–≤ –≤ –≥–Њ–і (22 —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–∞) –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ—Б—В–≤—Г, вАУ –њ–Є—И–µ—В –Я–∞–≤–µ–ї –С–µ–ї–Є—Ж–Ї–Є–є. вАУ –Т —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –≥–Њ–і–∞ –љ–∞ –Ї–Њ–њ–Є –і–Њ–±—Л–ї–Є –∞–ґвА¶ 30 —В—Л—Б—П—З –њ—Г–і–Њ–≤ —Г–≥–ї—П. –Я–Њ–Ј–ґ–µ ¬Ђ–≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—М—Б–Ї–∞—П¬ї –Ї–Њ–њ—М –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ —Г —Е–Њ–Ј—П–Є–љ–∞ ¬Ђ–љ–Њ–≤–Њ–Є—Б–њ–µ—З–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ¬ї —В–Њ–≤–∞—А–Є—Й–µ—Б—В–≤–∞ ¬†–Т.–Ш. –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–∞, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є —А—П–і–Њ–Љ –Ј–∞–ї–Њ–ґ–Є–ї –Є —Б–≤–Њ–Є —И–∞—Е—В—Л¬ї.

–Т 1915 –≥–Њ–і—Г —А–∞–±–Њ—З–Є–µ –У–µ–љ–µ—А–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–є –Ї–Њ–њ–Є –Т.–Ш. –Р–ї–µ–Ї—Б–µ–µ–≤–∞ –і–Њ–±—Л–ї–Є 0,25 –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–∞ –њ—Г–і–Њ–≤ —Г–≥–ї—П –њ—А–Є –і–Њ–±—Л–≤–∞—О—Й–µ–є —Б–њ–Њ—Б–Њ–±–љ–Њ—Б—В–Є –≤ 2 –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–∞.

–Т –Њ—В—З–µ—В–µ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Є–Ї–∞ –У–Њ—А–љ–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ѓ–ґ–љ–Њ–є –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Ј–∞ —В–Њ—В –ґ–µ –≥–Њ–і —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В—Б—П, —З—В–Њ –≤ –Є–Љ–µ–љ–Є–Є –ґ–µ–љ—Л –Ґ–Њ–Ї–∞–є—И–≤–Є–ї–Є “–њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–ї–Є —И–∞—Е—В—Л –≥–ї—Г–±–Є–љ–Њ—О –і–Њ¬†15 —Б–∞–ґ–µ–љ–µ–є”¬†—И–µ—Б—В—М¬†–њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В–µ–ї–µ–є.¬†–Ф–Њ 1917 –≥–Њ–і–∞ —И–∞—Е—В—Л –≤ —Н—В–Њ–Љ —А–∞–є–Њ–љ–µ –Ј–∞–ї–Њ–ґ–Є–ї–Є –µ—Й–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї.

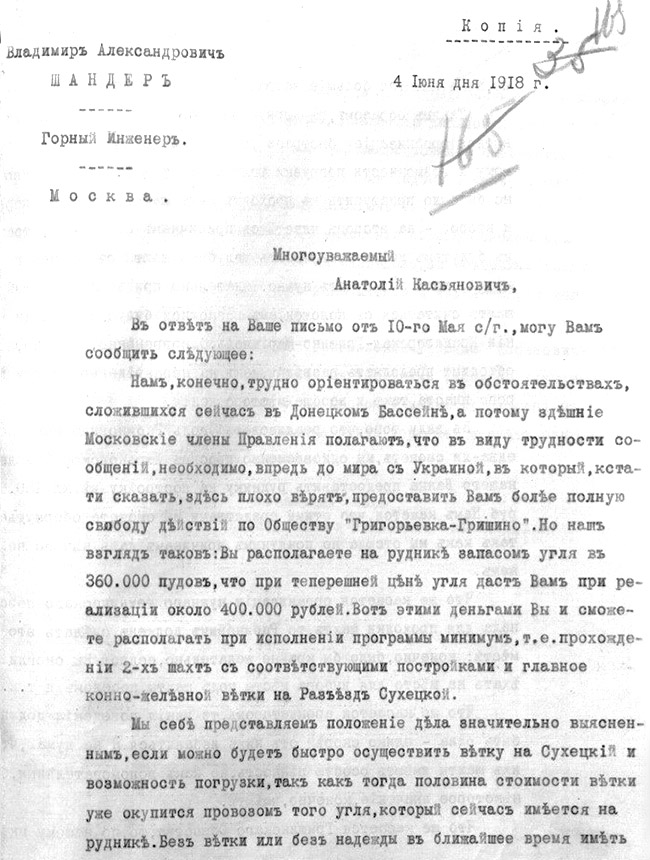

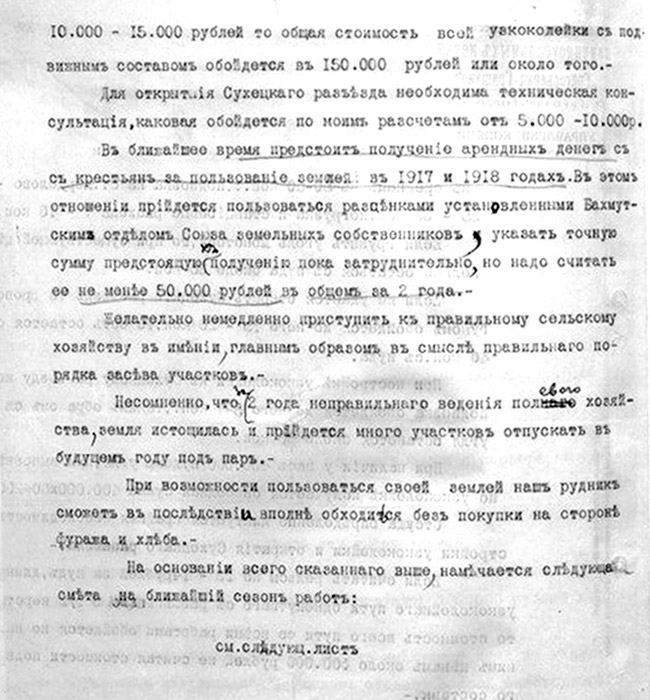

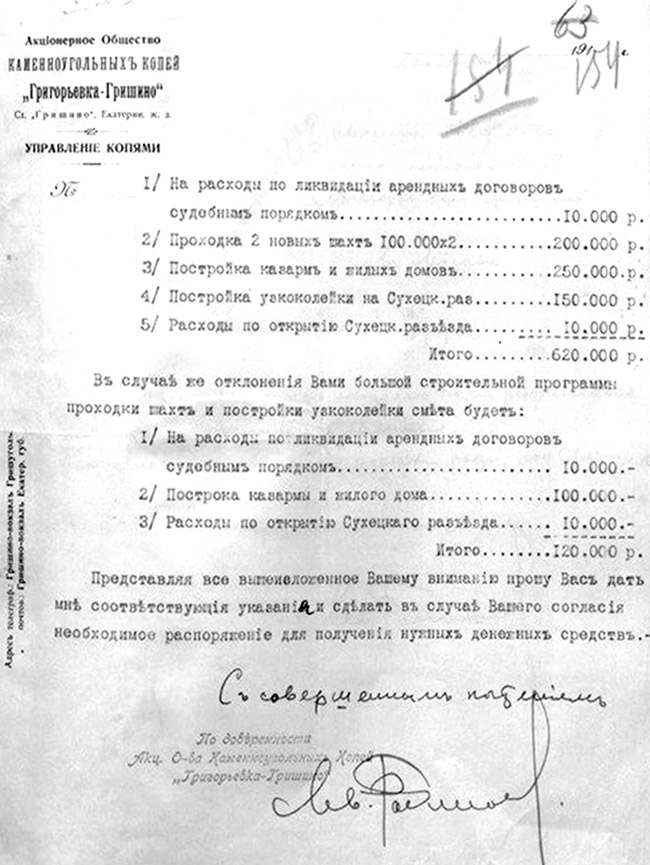

–Ф–ї—П —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–Є—П –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї–µ–є —Г–≥–ї–µ–і–Њ–±—Л—З–Є –≤ —А–∞–є–Њ–љ–µ –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤–Ї–Є –≤ 1916 –≥–Њ–і—Г –Є–љ–Є—Ж–Є–Є—А–Њ–≤–∞–ї–Є, –∞ –≤ 1917-–Љ вАУ —Б–Њ–Ј–і–∞–ї–Є –∞–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–љ–Њ–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–Њ –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ–Њ—Г–≥–Њ–ї—М–љ—Л—Е –Ї–Њ–њ–µ–є ¬Ђ–У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤–Ї–∞-–У—А–Є—И–Є–љ–Њ¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –≤–µ–і–∞–ї–Њ¬†–≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞–Љ–Є —А–∞–Ј—А–∞–±–Њ—В–Ї–Є —И–∞—Е—В –Ї–∞–Ї –±—Л–≤—И–µ–≥–Њ ¬Ђ–≥–µ–љ–µ—А–∞–ї—М—Б–Ї–Њ–≥–Њ¬ї —А—Г–і–љ–Є–Ї–∞, —В–∞–Ї –Є –Ї–Њ–њ–µ–є —Б–Њ—Б–µ–і–љ–Є—Е –Ї—А–µ—Б—В—М—П–љ—Б–Ї–Є—Е –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤.

–У–µ–љ–µ—А–∞–ї –Ґ–Њ–Ї–∞–є—И–≤–Є–ї–Є –љ–µ –Њ—В–Њ—И–µ–ї –Њ—В –і–µ–ї, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—П –Ї—Г—А–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —А–∞–±–Њ—В—Г —Б–≤–Њ–µ–≥–Њ –і–µ—В–Є—Й–∞. –Т –∞–Ї—Ж–Є–Њ–љ–µ—А–љ–Њ–Љ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ –µ–Љ—Г –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї–Њ –±–Њ–ї—М—И–Є–љ—Б—В–≤–Њ –∞–Ї—Ж–Є–є: 20 —В—Л—Б—П—З –Є–Ј 40 —В—Л—Б—П—З вАУ –±–µ–Ј –Њ–і–љ–Њ–є –∞–Ї—Ж–Є–Є –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М–љ—Л–є –њ–∞–Ї–µ—В. –С–ї–Њ–Ї–Є—А—Г—О—Й–Є–є –њ–∞–Ї–µ—В, –њ–Њ—З—В–Є 14,7 —В—Л—Б—П—З¬†–∞–Ї—Ж–Є–є, –њ—А–Є–љ–∞–і–ї–µ–ґ–∞–ї –Ь–Њ—Б–Ї–Њ–≤—Б–Ї–Њ–Љ—Г –њ—А–Њ–Љ—Л—И–ї–µ–љ–љ–Њ–Љ—Г –±–∞–љ–Ї—Г.

–Т–Њ–њ—А–Њ—Б –Њ –њ–Њ–і—К–µ–Ј–і–љ—Л—Е –њ—Г—В—П—Е –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї—Б—П –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–Љ: –µ–і–Є–љ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–є –∞—А—В–µ—А–Є–µ–є –Њ—Б—В–∞–≤–∞–ї–∞—Б—М –≥—А—Г–љ—В–Њ–≤–Ї–∞ –љ–∞ —Б—В–∞–љ—Ж–Є—О –У—А–Є—И–Є–љ–Њ, –Ї–Њ—В–Њ—А–∞—П –≤ –≤–µ—Б–µ–љ–љ—О—О –Є –Њ—Б–µ–љ–љ—О—О —А–∞—Б–њ—Г—В–Є—Ж—Г, –∞ –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –Є¬†–Ј–Є–Љ–Њ–є —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є–ї–∞—Б—М –љ–µ–њ—А–Њ–µ–Ј–ґ–µ–є. –Я—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–∞ –љ–∞—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ —А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–Њ–≤–∞–ї–Њ —Г–њ—А–∞–≤–ї—П—О—Й–µ–Љ—Г –≤–Њ–Ј–і–µ—А–ґ–∞—В—М—Б—П –Њ—В —А–∞—Б—И–Є—А–µ–љ–Є—П —А–∞–±–Њ—В –њ–Њ —Г–≥–ї–µ–і–Њ–±—Л—З–µ –љ–∞ —А—Г–і–љ–Є–Ї–µ, –њ–Њ –Ї—А–∞–є–љ–µ–є –Љ–µ—А–µ –і–Њ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П¬†–°—Г—Е–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј—К–µ–Ј–і–∞¬†–і–ї—П –њ—А–Є–µ–Љ–∞ —Г–≥–ї—П.

–Ь–µ–ґ–і—Г —В–µ–Љ –њ–Њ–ї–Є—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П –≤ —Б—В—А–∞–љ–µ —Г—Е—Г–і—И–Є–ї–∞—Б—М. –Ш–Ј-–Ј–∞ –Њ—В—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П —Б–±—Л—В–∞ —Г–≥–ї—П –Є —А–∞–±–Њ—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ –љ–∞ —И–∞—Е—В–µ –≤ —Д–µ–≤—А–∞–ї–µ 1918 –≥–Њ–і–∞¬†–њ—А–Є—И–ї–Њ—Б—М –Ј–∞–Ї—А—Л—В—М ¬Ђ—А—Г–і–љ–Є–Ї¬ї –Т–µ—А–Ї–µ–љ–∞, –µ—Й–µ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —И–∞—Е—В –µ–і–≤–∞ —А–∞–±–Њ—В–∞–ї–Є.

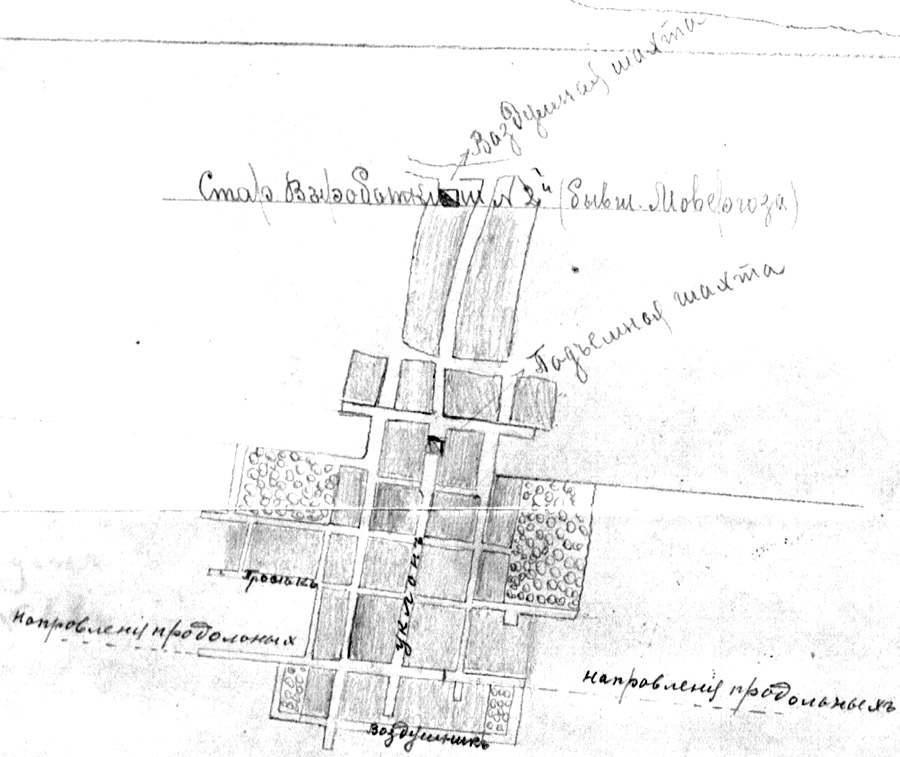

–§—А–∞–≥–Љ–µ–љ—В –њ–ї–∞–љ–∞ –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤—Б–Ї–Њ–≥–Њ —А—Г–і–љ–Є–Ї–∞ –њ–Њ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—О –љ–∞ 1918 –≥–Њ–і:

–Ъ–∞–Ї —Б–Њ–Њ–±—Й–∞–µ—В –Я–∞–≤–µ–ї –С–µ–ї–Є—Ж–Ї–Є–є, –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–Є–є –≤—Б–њ–ї–µ—Б–Ї –і–µ—П—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–Є —А—Г–і–љ–Є–Ї–∞ –њ—А–Є—И–µ–ї—Б—П –љ–∞ –Љ–∞–є-—Б–µ–љ—В—П–±—А—М 1918 –≥–Њ–і–∞, —В–Њ –µ—Б—В—М –љ–∞ –≤—А–µ–Љ—П –∞–≤—Б—В—А–Њ-–љ–µ–Љ–µ—Ж–Ї–Њ–≥–Њ –≤–Њ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –њ—А–Є—Б—Г—В—Б—В–≤–Є—П –≤ –Ф–Њ–љ–±–∞—Б—Б–µ. –Ю–±—Б—Г–ґ–і–∞–ї–Є—Б—М –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л —Б–±—Л—В–∞ —Г–≥–ї—П, —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ —Г–Ј–Ї–Њ–Ї–Њ–ї–µ–є–Ї–Є —Б –Ї–Њ–љ–љ–Њ–є —В—П–≥–Њ–є –Ї¬†–°—Г—Е–µ—Ж–Ї–Њ–Љ—Г —А–∞–Ј—К–µ–Ј–і—Г, –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П –њ–Њ—Б–ї–µ–і–љ–µ–≥–Њ –і–ї—П –њ—А–Є–µ–Љ–∞ —Г–≥–ї—П, —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –≥–Њ—А–љ—Л—Е —А–∞–±–Њ—В, –≤ —В–Њ–Љ —З–Є—Б–ї–µ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Є—П –љ–Њ–≤—Л—Е —И–∞—Е—В, –Ї–∞–њ–Є—В–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б—В—А–Њ–Є—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –ґ–Є–ї—М—П –і–ї—П —Б–ї—Г–ґ–∞—Й–Є—Е. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –Є–Ј-–Ј–∞ –Њ–±–Њ—Б—В—А–µ–љ–Є—П –≥—А–∞–ґ–і–∞–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–љ—Д–ї–Є–Ї—В–∞ –Є —А–∞–Ј—А—Г—Е–Є –љ–Є –Њ–і–Є–љ –Є–Ј —Н—В–Є—Е –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤ –љ–µ –±—Л–ї —А–µ—И–µ–љ –≤ –Ї–∞–Ї–Њ–Љ-–ї–Є–±–Њ –≤–Є–і–µ.

–Т —Б–Њ–≤–µ—В—Б–Ї–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П –±—Л–≤—И–Є–є –У—А–Є–≥–Њ—А—М–µ–≤—Б–Ї–Є–є —А—Г–і–љ–Є–Ї –±—Л–ї –њ–Њ–і—З–Є–љ–µ–љ —Б–Њ–≤—Е–Њ–Ј—Г ¬Ђ–У–Њ—А–љ—П–Ї-2¬ї (—Б 50-—Е –≥–Њ–і–Њ–≤ вАУ ¬Ђ–Ф–Њ–±—А–Њ–њ–Њ–ї—М—Б–Ї–Є–є¬ї), —Г—Б–∞–і—М–±–∞ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–Љ–µ—Й–∞–ї–∞—Б—М –≤ —Б–µ–ї–µ –°–≤–µ—В–ї–Њ–µ.

–Я—А–Є –њ–Њ–і–≥–Њ—В–Њ–≤–Ї–µ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–ї–Є—Б—М –Љ–∞—В–µ—А–Є–∞–ї—Л –Є–Ј –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л—Е –Є—Б—В–Њ—З–љ–Є–Ї–Њ–≤, –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–є –Љ—Г–Ј–µ—П –ґ–µ–ї–µ–Ј–љ–Њ–і–Њ—А–Њ–ґ–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–њ–Њ —Б—В–∞–љ—Ж–Є–Є –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–∞—А–Љ–µ–є—Б–Ї –Є –Ъ—А–∞—Б–љ–Њ–∞—А–Љ–µ–є—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Љ—Г–Ј–µ—П, —З–∞—Б—В–љ—Л—Е –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–є –Ї—А–∞–µ–≤–µ–і–Њ–≤ –°.–Я. –Ы—Г–Ї–Њ–≤–µ–љ–Ї–Њ, –Я.–Т. –С–µ–ї–Є—Ж–Ї–Њ–≥–Њ, –Я.–Х. –У–∞–є–≤–Њ—А–Њ–љ—Б–Ї–Њ–≥–Њ, –Ї–љ–Є–≥–Є ¬Ђ–£–≥–Њ–ї—М –Ї–∞–Љ–µ–љ–љ—Л–є, –ї—О–і–Є –Ј–Њ–ї–Њ—В—Л–µ!¬ї, –Є–Ј–і. –Ю–Ю–Ю ¬Ђ–Э–Њ–≤–Є–є –і—А—Г–Ї¬ї, 2010 –≥.

–Ю—В–і–µ–ї—М–љ—Г—О –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А–љ–Њ—Б—В—М —А–µ–і–∞–Ї—Ж–Є—П —Б–∞–є—В–∞ –≤—Л—А–∞–ґ–∞–µ—В –Я–∞–≤–ї—Г –С–µ–ї–Є—Ж–Ї–Њ–Љ—Г.